莱考夫和约翰逊在《我们赖以生存的隐喻》一书中提出,概念隐喻不仅是一种话语修辞,更是我们认识、解释世界的基本思维手段。它的基本机制就是熟悉概念与陌生概念间的相似性映射,因不同概念间不可能对等,故不同意义的“凸显”与“遮蔽”必然共存于所有经由概念隐喻表达的话语中。福柯将话语理解为装置(dispositif),它是由异质性元素构成的关系网络,通过主体的目的性操作实践将这些异质性元素联结并合理化。话语本身可以作为协商、对抗的场域和工具,再现主体间的权力关系。进而,作为话语修辞的概念隐喻亦可被视为一种话语装置,不同主体利用概念隐喻联结异质性元素,形塑话语中的意义,使其成为主体间对话的语境和通道。跨文化传播中,文化霸权也能以概念为单位潜藏在话语之中。全球话语的优势主体通过潜移默化的修辞传播,形成在意识形态上获得优越地位的习俗和价值观。当然,概念隐喻的旅行及流变也具有打破“概念霸权”并重塑“概念逻辑”的可能性。正如萨义德“理论旅行”(travelling theory)隐喻所揭示的那样,人、观念、理论在时空的流动中得到养分。旅行中的观念与理论一方面并不能穷尽它所出自或它被植入的情境,人们需要对其进行符合时宜的审视;另一方面也容易变成文化教条,为各种流派、制度所占有,在文化集团、行会或家族里获得权威地位,因此必须对其进行批判性解读,以揭示其背后的权力关系和意识形态。福柯亦将话语装置视作不同主体通过话语建构社会文化和权力关系的工具,提倡对概念本身提出疑问,以驱逐潜藏在话语中的势力。综上,作为话语装置、在不同文化间旅行的概念隐喻,会遭遇多元主体的各异解读,其中不乏对权力关系与意识形态的批判。在这样的跨国对话情境中,各主体站在自身立场进行多元的话语建构,对历史与现实情境作出回应,从而更好地为本群体的利益需求服务。

本文尝试从全球瞩目的跨文化传播事件出发,揭示“王冠”的概念隐喻在历经跨文化旅行后是如何演变成不同的话语装置进而包裹各异的权力关系的。此处所指的事件包括2022年英国伊丽莎白二世去世和2023年查尔斯三世加冕及其关联性事件,比如2022年印度网民在脸书等社交媒体中对伊丽莎白王太后王冠中光之山钻石归属权的争论、2023年加拿大更换王冠徽章、2023年英国民众在加冕现场外大规模抗议游行等。在话语层面,本文通过对相关新闻报道的细读发现,不同背景的话语主体运用异常丰富的隐喻讨论“王冠”概念,比如对大英帝国历史的集体追忆、对君主制前途的思考、对殖民主义和帝国主义的反思与清算等。对此,本文以全球范围内38个国家或地区128个新闻网站中277条与“王冠”相关的新闻报道为研究对象,总结出共计112个关于“王冠”的概念隐喻,合并相关隐喻获得59个初始概念隐喻,从中提炼出9种主范畴,并最终形成3种核心概念隐喻。通过跨国的跨文化比较,本文尝试揭示以下几个问题:在不同文化语境之下,与“王冠”相关的新闻话语呈现出哪些具体的概念隐喻?这些概念隐喻在跨国旅行中如何展开对话?“王冠”隐喻又如何作为话语装置生产意义的权力?

二、 文献综述

从时间层面上看,概念是社会演进和结构变迁的指示器,对“王冠”概念的隐喻研究能够揭示社会历史的变动过程;从空间层面上看,概念又是跨文化对话的场域,经由隐喻等修辞表达,对存在于公共话语中的“王冠”概念进行隐喻研究,能够了解其在跨文化传播中的多元声音,勾勒整体话语网络结构与传播生态,这也是一种对文化主体间对话过程的再发现。基于研究问题,本文围绕“王冠”概念、概念隐喻及其跨文化传播展开文献分析。

(一)对“王冠”的概念释义:实体、行为与抽象

作为历史复杂概念,“王冠”(crown)在文献中有实体性(供国王或王后佩戴的头部装饰物)、行为性(加冕)、抽象性(与君主立宪制相关的机构、职位、国家、英联邦等概念相关)多种释义。

1. 实体性王冠

早在现代政治成熟前,实体王冠便被不同文明采用以表征权力,如古代中国的冠冕、古埃及的红白双冠、古希腊的桂冠。但在许多文明中,它最初不只是王权的展现,也是神性的展现,因为王权的产生与原始巫术、宗教密不可分。弗雷泽在《金枝》中探讨三者起源,认为在许多地区,巫师可以利用作为知识的巫术沟通天地,以此为公众服务并获得威望、接受供养,形成职能与阶级的分化,由此演变成王权。古埃及王冠同时展现神权、世俗权力及统治空间的交汇,红冠上有下埃及保护神秃鹫女神,白冠上有上埃及保护神眼镜蛇女神。美尼斯统一上下埃及,合二为一为红白双冠,展现其对上下埃及的控制。

古希腊的树神崇拜在欧洲宗教史中占据重要位置,森林是众神之家,各种树木分属不同神祇,常绿的桂树象征阿波罗,他头戴西方王冠的原型之一——桂冠,带有其神性的桂树由此具备胜利、荣耀、治愈等意义,被献给神或杰出人物。植物学家泰奥弗拉斯特(Theophrastus)记录了当时被用来编制冠冕的植物及其不同的象征意义。继承古希腊艺术文化的罗马帝国建立后,开国皇帝奥古斯都头戴桂冠,自称是阿波罗在人间的化身,神性通过可见的王冠转换为加强王权的手段,王冠成为神化世俗元首的工具。

随着历史的发展,地区间文化交流日益频繁,波斯和亚美尼亚等地的文化影响了欧洲早期环窟形王冠的形态。自大航海时代起,欧洲君主开始向王冠上装饰从世界各地掠夺而来的宝石,如来自南非的库里南Ⅱ号和来自印度安德拉邦矿山的光之山钻石,王冠上的符号与宝石以一种具体的方式整合帝国版图,展现皇室尊贵身份,宣扬帝国国威。

2. 行为性王冠

王冠的行为性释义为“加冕”(crown),主要涉及神秘的加冕礼(coronation)。加冕礼最初的确立同基督教密切相关,英国加冕礼同时也展现传统与革新的社会内涵。罗马帝国对基督教的态度经历了从迫害到承认,再到奉为国教的转变,作为精神权威的教会与世俗权力逐渐达成合作。王权观念逐步转变,过去被认为是神的君主成为“上帝代理人”。为了神圣化、神秘化君主,围绕君主的一生形成了一系列带有宗教色彩的礼仪,比如,为使传统型权威合法化,在公元8世纪至9世纪形成的涂油加冕礼。加冕礼在英国是重要的权力表现形式,是传统的延续,也是基于具体时代的革新。英国王权兴起于蛮族王权,彼时王权合法性的来源为武力胜利。诺曼征服后,王权合法性的来源转为血统与经由涂油加冕所体现的神意,王权借助教权得到加强,威廉一世在威斯敏斯特教堂接受加冕,开启英国君主在此加冕的传统。都铎时期君权合法性的基础转为民族,资本主义发展和民族国家的形成需要加强专制王权,爱德华六世加冕礼展现了宗教改革时的王权至尊理念。光荣革命后双王同时从议会接过王冠加冕以平衡各势力,国王实权逐步丧失,但其作为国家象征的作用得以保存。一战将看似坚不可摧的君主制连根拔起,神秘又神圣的君主经历现代化祛魅,战后全球解放运动兴起,大英帝国殖民体系分崩离析,英联邦应运而生,乔治六世加冕礼和伊丽莎白二世加冕礼也通过广播或电视转播进入公众生活,有关皇家的其他公开仪式(加冕礼、葬礼、婚礼等)成为媒介事件,在现代社会显现传统仪式的持续性,同时体现着作为观众的人民的主体性,化身群体情感的凝聚纽带,唤醒人民对传统的忠诚。

从神秘而仅供少数贵族见证的宫廷礼仪,到祛魅后精简、现代、多元的公开戏剧,皇家仪式在现代发展中延续着传统,也变革成意义与情感的共享平台与互动场域,王室和拥有积极观众身份的公众(public)距离越来越近,形成媒介化的亲密关系。

3. 抽象性王冠

中世纪英国,高度抽象化的“王冠”(The Crown)概念在法律、政治等层面同步发展。抽象化意义成为英国法律和政府的运作基础,成为英国行政权力的来源。不过,“王冠”的抽象化表述并无公认的定义,可作为君主身份的指称、与君主立宪制相关的各种机构的总称,也可以是国家的代名词及英联邦的象征。

早在13世纪,苏格兰法学家布雷克顿就已使用抽象“王冠”描述非国王享有的公共(国库)财产以限制王权,公共领域的抽象“王冠”与头戴实体王冠的国王分离,这可以关联到“王在法下”思想。都铎法学家通过吸收神学语汇修辞,形成“国王二体”政治观,认为国王有两个身体,自然之体指会死亡的自然人国王,政治之体以国王为头,以人民为肢体,抽象“王冠”成为政治之体的象征,具有“合众性”和“延续性”两个特征。

合众性指只有作为肢体的贵族、议会、人民和作为头的国王结合,才构成王冠合众体,这可以关联到“王在议会”(Crown in Parliament)概念。在今天,英国君主立宪的突出特征为王在议会和王在法下,即权威与权力分离,君主拥有权威,上院和下院拥有权力,共同组成最高权力机关议会,服从于具有更高意志的宪法。由此,抽象“王冠”和国王在观念上既联系又分离,成为和君主立宪制相关的各种机构的总称(国王、议会、政府等)。

延续性指表征政治之体的“王冠”永远不朽。以此为基点,一个“共体不死”的拟制化国家得以凸显,政治体世俗化的发展历史塑造了超越时间的“祖国”和“人民”等观念。具有隐喻色彩的“国王二体”观念对标志现代国家观开端的霍布斯的《利维坦》、黑格尔的国家有机体隐喻、福柯《规训与惩罚》中的身体政治等影响深远。由此,抽象“王冠”也可以被理解为国家或国家最高权威(sovereignty)的象征。

抽象“王冠”概念也是英联邦的象征,具备整体性和特殊性,作为超国家政治的象征体现着英联邦的整体性:在《威斯敏斯特法案》中,“王冠为英联邦之各成员国自由结合的象征,此等成员国基于对‘王冠’共通之忠诚而被统合之”;抽象“王冠”还作为具体英联邦王国的法律概念、文化符号而体现特殊性:15个英联邦王国共享君主,但不同司法辖区与君主相关的法律不同,在措辞中须带有特定国家名称以示区别;各国表征君主制的王冠符号的设计、意蕴也不尽相同,如兼有君主制和本土元素的“加拿大王冠”(纹章),被视作表达最高权威(sovereign’s authority)、加拿大君主制原则(principle of the Canadian monarch)和国家权力(state power)的象征。

“王冠”被都铎法学家转化为抽象概念后,在法律、政治等层面发展出复杂含义。“王冠”以简短的方式传递出现代君主立宪国家的立法、司法、行政权力与相关机构、职位等信息。就英联邦而言,“王冠”在政治层面作为其象征体现整体性,又在不同成员国的法律、符号等方面体现特殊性。

(二)概念隐喻及其跨文化传播

1. 作为话语装置的概念隐喻

我们通过回溯发现,作为复杂社会历史概念的“王冠”有着实体性、行为性、抽象性三个向度的意义,彼此交叠。而从帝国主义、殖民主义等全球视角切入对“王冠”概念的洞察,会发现更为复杂的话语实践。人们在话语实践中如何理解此类横贯古今中外的复杂概念,不仅仅是历史或政治的问题,更是值得探究的语言问题。因为我们生活中的概念可以分为“具体熟悉、容易理解的”和“抽象陌生、难以理解的”两类,人们总是会基于相似性的投射,利用前者(源域)去认识后者(靶域)。语言学家莱考夫和约翰逊认为,这种以已知经验理解未知性事物的思维方式就是概念隐喻的本质。

此前,人们已从修辞学、语义学、语用学等角度理解隐喻,但概念隐喻从认知语言学的角度将过去被视为语言表达方式的隐喻提升到了人类基本思维方式的高度。具体来看,概念隐喻可分为结构隐喻、本体隐喻、方位隐喻三类。结构隐喻指在日常生活的经验中,把某种熟悉概念的结构应用到另一种陌生概念上,如“辩论是战争”这种表达方式;方位隐喻则以人的自然、文化经验为基础,利用上—下、前—后等相互关联的空间方位概念形成隐喻;本体隐喻建立在人对客观物质世界的自身性经验上,包括实体隐喻、容器隐喻、人体隐喻三部分。

正因为概念隐喻具有系统性,人们才能够借助概念一去解释概念二的某一面,但概念域之间不可能完全重合,故概念隐喻在凸显源域概念的某一面时,必然存在对目标域概念其他侧面的遮蔽。概念是话语的组成单位,福柯认为权力通过话语发挥作用,话语是权力行使的工具与权力关系装置的组成部分。因此,概念隐喻可以被理解为一个精巧的话语装置,能够为权力与意识形态所用,变成构成意识形态集束(ideological package)的框架工具。这种概念隐喻的话语装置频繁出现在新闻报道等公共话语中,间接或直接地影响着社会认知、局部政治形势、大众媒体记忆等。学者们研究了疾病、平台、撤侨话语中的“国家”等重要概念的隐喻建构,在很大程度上印证了此观点。

2. 跨文化传播中的概念隐喻

这些蕴含概念隐喻的公共话语不可避免地出现在跨文化传播情境中。早在20世纪80年代,翻译研究学者就注意到了隐喻的跨文化可翻译性问题,但相较于语言层面的隐喻,概念隐喻的跨文化生命力更强,因为人类或多或少共享一些相似的心理方案、思维定式。然而,除了语言、心理因素,历史文化因素也会影响概念的跨文化隐喻。因为概念同萨义德眼中的理论一样,会在基于不同社会历史语境的世界旅行中遭遇吸收、抵制或误读,发生变异,并通过作为人类基本思维方式的隐喻表达出来。如辛静、单波发现,“一带一路”概念在全球旅行中衍生出很多具有本土特色、展现不同社会背景的多元隐喻。由此可见,对概念隐喻进行跨文化研究能够发掘潜藏在不同文化概念系统(conceptual system)中的多元表达、价值观念、思维习惯等。

综上,“王冠”概念在既有研究中呈现出了实体、动作、抽象三个侧面的含义。实体王冠多用于表征权力、宣扬国威,同时揭示出帝国殖民等往事;而从神秘宗教礼仪到公开媒介事件的加冕礼,其要素与透明度的变化反映时代变化;抽象“王冠”则将封建主义的历史同资本主义、现代政治巧妙嫁接,在法律、政治话语中体现英国政治文化观念的延续与变动。如何更全面、更深入地理解“王冠”这一极具隐喻研究与跨文化研究生命周期的概念?伊丽莎白二世去世后近一年的全球新闻报道是一个切入点,其中多元主体围绕“王冠”这一概念形成诸多隐喻,这些隐喻勾勒出全球“王冠”概念的总体样貌。

三、研究方法与设计

(一)研究方法

在费尔克拉夫话语分析三维模型及Cameron和Low总结的隐喻分析步骤的基础上,Charteris-Black提出批评隐喻分析(Critical Metaphor Analysis,以下简称CMA),并于2004年首次实现语料库方法与CMA的系统性结合。相较于传统人工隐喻分析,结合语料库的方法能够更好地对大体量语料进行系统性分析。

从跨文化传播中的概念隐喻角度切入,个人资源(包括认知与情感、语境、语言)及社会资源(包括意识形态、文化、历史、集体记忆)等跨文化元素会对隐喻概念的选择产生影响。而使用语料库结合CMA能够根据概念在语料库中出现的情况,以源域与目标域的映射为切口,从意义的凸显与遮蔽中探索意识形态与话语、概念的相互作用。

出于跨文化研究样本丰富性的考虑,笔者采用目的性抽样,梳理在历史层面与英国有关的国家和地区,深入其主流媒体自建语料库。主要目的有二:一是丰富不同文化历史背景下对“王冠”概念的认知,展现多样化隐喻;二是考虑到搜索引擎优先级排序也是一种数字化时代的文化帝国主义余波,影响报道可见性,故笔者针对性地深入各国媒体网站收集了部分非洲、加勒比地区及加拿大、澳大利亚土著族群的新闻报道。

综上,本文采取基于跨文化比较研究需求的语料库批评隐喻分析方法。

(二)研究设计

1. 目的性抽样

本文采取网络爬虫与人工手段,在全球范围内38个国家或地区的128个新闻媒体网站(网站的选择与确定参考了中国外交部官网对相关国家的媒体介绍)与道琼斯数据库获取自2022年9月8日(伊丽莎白二世逝世日)到2023年9月8日一年内包含“crown”一词的新闻报道语段,自建语料库。抽样方式为目的性抽样,共分3步:

第一步,从中国外交部、英联邦官网等权威信源处收集91个曾为英国殖民地或加入英联邦的国家/地区的主流媒体信息,整理成表;

第二步,从这些主流媒体网站中检索研究时间段内包含“crown”的报道,获得相关报道的标题、链接、发布时间、关键段落,自建研究语料库;

第三步,因外国网站(如《卫报》《悉尼先驱晨报》等)的反爬设置与订阅要求,通过道琼斯数据库补充收集,获得初始研究语料452条。

经过重复与无关语料的删减后,获有效研究语料278条,共190,656字符。涵盖英、美、澳、南非、印、尼、新、法、中、中国(香港)等38个国家或地区的主流媒体(如《华尔街日报》《卫报》《开普敦时报》《澳大利亚人报》《中国青年报》《香港文汇报》等)。

2. 概念隐喻的识别、阐释与解释

对于概念隐喻的处理分为隐喻识别、隐喻阐释与隐喻解释三个部分。

在识别部分,使用兰彻斯特大学研发的语料库分析工具Wmatrix结合人工识别手段,根据上下文判断语料是否具有隐喻意义。目前,Wmatrix在全球范围内被百余位学者用来处理语料,进行隐喻分析。该工具内嵌USAS语义标注系统,能够对自建语料库进行语义赋码。语义域赋码集(semantic tagset)包括情感、政府与大众、建筑与房屋等21个语义域,Wmatrix可自动处理文本并呈现文本索引、词语搭配、词频统计和主题语义域。概念隐喻是源域到目标域的认知映射,研究者通过该工具可大致对应概念隐喻的源域和目标域。

在阐释部分,笔者通读了语料库中含有关键词“王冠”的段落,对隐喻段落进行标注归类,聚焦隐喻背后相关的跨文化表达与争议,根据本文研究问题对隐喻样本进行仔细阅读,逐步提炼,完成三级编码。在解释部分,通过隐喻这一切口直达其背后的意识形态,总结隐喻中浮现的跨文化对话与争议,从社会历史的角度探索其深层原因。

四、研究发现:概念隐喻的三层诠释

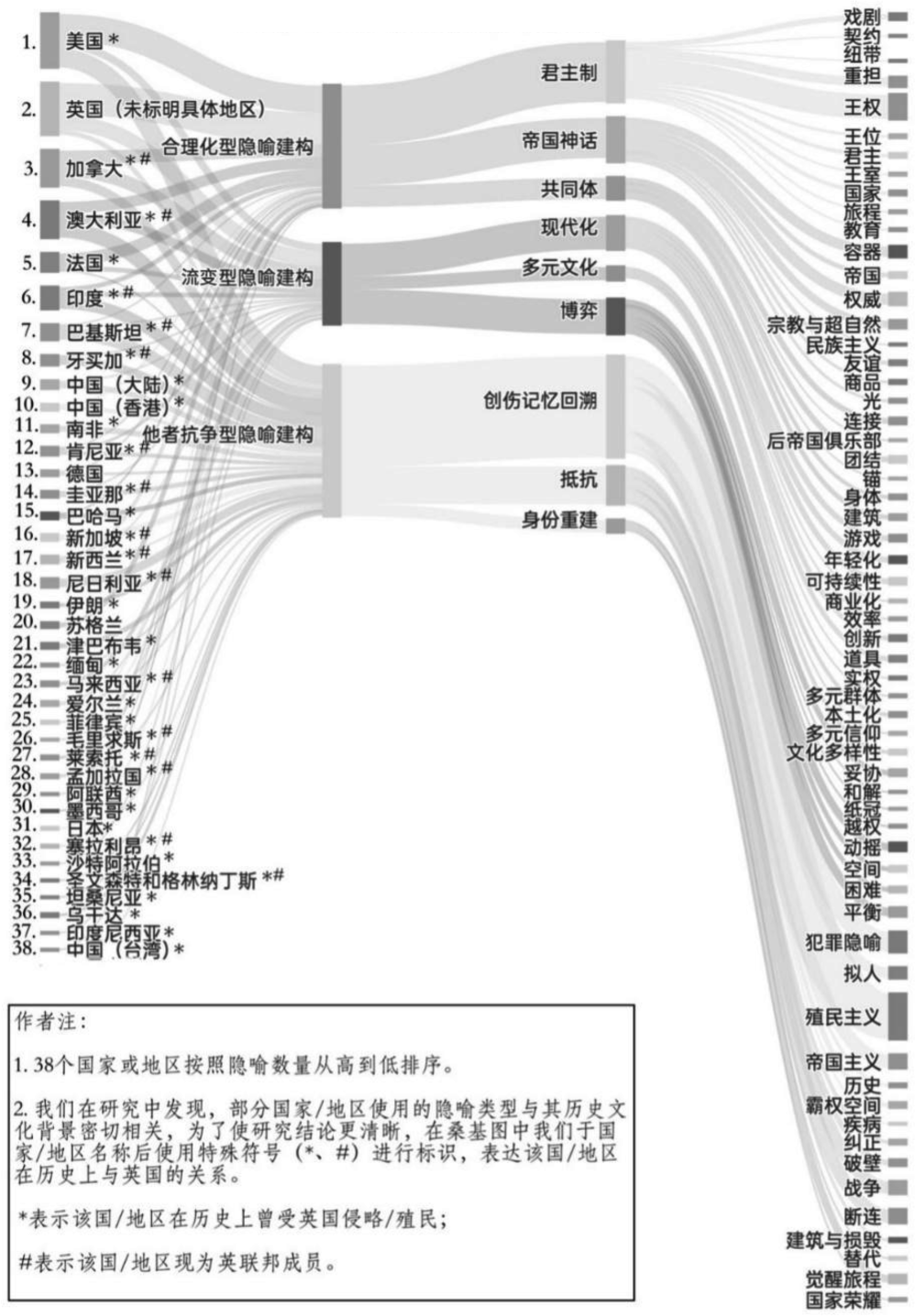

我们基于从38个国家或地区收集到的新闻报道,共识别出112种与“王冠”相关的隐喻,经过相关概念的整合获得59类初始概念隐喻。随后,我们将这59种概念进行主轴式编码,再次整合不同种类的隐喻,获得了9种主范畴:“君主制”“帝国神话”“共同体”“现代化”“多元化”“博弈”“创伤记忆回溯”“抵抗”“身份重建”。接着,在选择性编码阶段,本文基于9种主范畴获得3种核心概念隐喻:“合理化型隐喻建构”“流变型隐喻建构”与“他者抗争型隐喻建构”。图1将以桑基图(Sankey diagram)展现复杂多变的隐喻类型。桑基图通常被用于展现基于数据挖掘而获得的时间序列文本数据形象,并被证实能够有效挖掘隐含的知识。本文参考既有研究,用桑基图可视化展现隐喻类型的流变与流向。

图1 全球“王冠”概念隐喻桑基图 (本文作者自制)

根据图1,后文将合理化隐喻建构简称为“合理化型”,将流变型隐喻建构简称为“流变型”,将他者抗争型隐喻建构简称为“他者抗争型”。“合理化型”:特指利用概念隐喻为君主制、王室合法性进行辩护,通过相关报道追忆大英帝国神话,强调盎格鲁-撒克逊文化共同体、英联邦的政治联盟;“流变型”:特指使用概念隐喻表达从政治经济的现代化、文化的多元化等方面表现社会与观念变动,以及英国面向这些变化所进行的调适与再定位;“他者抗争型”:特指作为大英帝国他者的殖民地或帝国主义的受害者利用隐喻回溯创伤记忆、表达抗争诉求,追求主体身份与国家身份的重构。

(一)合理化:君主制、帝国神话、共同体

合理化型隐喻建构主要是指利用隐喻实现并延续英国君主制、大英帝国、英联邦等概念之神话、叙事与其配套话语的叙事,分为三个部分。

一是借助实体王冠和动作王冠,展现君主制、王权(在今天的英国为象征性权力)等相关概念,使用戏剧、契约、重担、纽带等隐喻合理化君主制。王冠在物理层面上的持续或变化映射君主制的动荡与变动,再现君主制“涅槃重生”的历史事件,侧面展现君主制的悠长历史与顽强的生命力。美联社(AP News)使用“王冠”的熔化与重塑讲述了16—17世纪英国王权起落的往事:以克伦威尔为代表的新贵族发动针对王室党羽的内战,他高呼“我们要将国王戴着王冠的头砍下来”,出于弑君的正当性,克伦威尔通过议会,以保卫国王(King)政治之体的名义杀死自然之体的国王(king),用叛国罪将查理一世送上断头台、取消君主制,并将象征君主制的圣爱德华王冠(St. Edward’s Crown)熔化。1658年,护国公克伦威尔去世,在各种政治与宗教力量的妥协下,查理二世结束流亡生涯,君主制复辟,圣爱德华王冠被重铸为新王加冕,随后三百余年,它一直是英国加冕礼的御用王冠,最近一次出现在查尔斯的加冕仪式中,死而复生并延续百年尊荣的实体王冠隐喻英国君主制的百年沉浮。

再如作为戏剧隐喻的加冕(crown),被《卫报》隐喻为“壮观的公开表演”(spectacular public show),伊丽莎白二世在威斯特敏斯特大教堂的加冕礼是第一次经电视全球转播的加冕,美国媒体Upday将其隐喻为“世上最伟大的表演”,并使用旅程隐喻以“伊丽莎白君主生活的开始”为这场加冕礼赋予延续君主制的意义。

重担、契约、纽带隐喻与君主的责任与奉献紧密相关,从情感与历史的角度赞美君主,维护君主制。例如,《纽约客》称女王这么多年承受着王冠的重量,值得被尊重;加拿大《国家邮报》称戴上王冠是女王“最沉重的职责与负担”(heaviest duty and burden),将王冠的物理重量同女王的职责与奉献形成映射。此外,在查尔斯二世的加冕礼上、在英女王的棺椁之上,王冠也是君主与英国人民之间契约(contract)的体现,是一种自然人国王和神圣权威结合的“纽带”。

再如英国媒体《每日电讯报》(The Telegraph)在报道中回忆英女王加冕的场景:“And as they put the crown on her head, the heavens opened.(当她戴上王冠,天堂之门敞开。)”此处就借“天堂”揭示英国王权与宗教、神权的紧密关联,实体王冠不仅是世俗权力的象征,亦是神权的象征,神圣且神秘。

二是以容器、帝国、权威、宗教与超自然、友谊与商品等隐喻重提帝国往事,为大英帝国招魂。“王冠上的明珠”(Jewel in the crown)是一个高频容器隐喻,强调内—外的区分,作为容器的大英帝国,装载着被隐喻为明珠的印度、肯尼亚、马来西亚等资源丰富的殖民地,这些从殖民地掠夺而来的财富和经由上帝加冕传递的神圣力量,成为大英帝国抽象王冠权威的来源,它的影响如此深远,以至于让印度总理莫迪在推特上为英女王的死而痛苦;让印度出身、曾任肯尼亚副总理的AM Jeevanjee意识到“自己曾是日不落帝国的公民,英国统治赋予印度无数的东西”,将恋殖情结投射到对大英帝国神话的追忆中。

而更为生动有趣的容器隐喻是“苏格兰荣誉,国家王冠中的明珠”(The Honors of Scotland, the crown jewels of the country),包括王冠、权杖、宝剑三个部分,被象征性地送给查尔斯三世。单看这段话令人费解,为什么能用“王冠中的明珠”隐喻实体王冠?事实上,这段话生动地描述了抽象“王冠”、实体王冠在概念隐喻上的区别:实体王冠象征君主在苏格兰的权威,而抽象“王冠”一方面是包容苏格兰荣誉的容器,另一方面也是国家权威的体现。

三是以连接、俱乐部、团结、锚、身体、建筑等隐喻将“王冠”概念同盎格鲁-撒克逊文化共同体、同英联邦相连。国王作为国家象征,在波谲云诡的社会变迁中维护着尚处变革中的传统价值取向,“王冠”作为桥梁,巧妙地整合国王象征地位与个体身份认同、国族及文化共同体,有着稳定社会的意义,被隐喻为“活王冠”的君主,其作用是团结英联邦成员国并赋予它们归属感,君主用行动让民众明白这顶王冠真正的分量——“要让英国人更团结”,“锚”的隐喻则强调“王冠”对英联邦成员加拿大的向心力,在新西兰人眼中作为结构与秩序的“王冠”是一种建筑隐喻,构筑起了一种具有秩序感与连续性的共同体认同。

近年来,巴巴多斯等英联邦国家的改制独立,以及北爱尔兰、苏格兰公投脱英等事件为英国的内部团结带来震荡,也引发君主制何去何从的世界性争议。大英帝国在殖民地相继独立与第三世界崛起后似乎光辉不再。在这样的背景下,媒体借“王冠”合理化君主制、大英帝国与英联邦共同体,从传统、信仰、神话、仪式、价值体系等方面进行整合,保持相关群体认同的凝聚性。

(二)流变型:现代化、多元文化与博弈

流变型指涉相对于传统的合理化型概念隐喻来说,因时代变化所产生的概念流变与英国王室话语主体的自我调适。就“王冠”而言,流变型概念隐喻体现着两个层面的变化:一是社会变化与观念变动,包括现代化的深入发展、传统权威、刻板秩序的改变、多元文化的崛起等;二是英国王室面向这些变化所进行的调适与自我再定位。针对这两个层面的变化,又出现了三种类型的隐喻范畴。

一是使用游戏、可持续、创新、商业化、效率、实权等隐喻表述“王冠”现代化的意义变动。为了庆祝查尔斯三世的加冕,颇受年轻人喜爱的emoji王冠出现在社交媒体中——用色彩缤纷的卡通图案描绘17世纪镶满宝石并配有紫色天鹅绒帽的纯金圣爱德华王冠。年轻的君主制支持者或头戴塑料王冠(plastic crown),在街头嬉戏游玩,或将汉堡王的纸王冠送给查尔斯三世,戏谑地调侃他。年轻人以游戏隐喻,彰显对“王冠”的个性化理解。“王冠”本身亦被隐喻为“品牌”,君主制由王冠、王室、英联邦等诸多“品牌”组成,通过出卖声望为各种团体、公司“背书”,一针见血地指出现代虚君制的象征性本质。此外,查尔斯三世加冕礼本身也以一种可持续、简单、高效的方式完成,而卡米拉没有按照惯例制作新王冠用来加冕,而是沿用旧王冠,隐喻对效率和可持续的追求。而没有加冕礼却被加冕的印度裔英国首相苏纳克却带着强大帝国的“王冠”(隐喻实权“power”),意味着一种与君主制不同的、政治上的现代化,也意味着代表过去的权威与代表现在和未来的权力的分离。

二是在加冕或王冠徽章中增添多元群体、本土化、多元信仰等元素,隐喻多元化的表达。首先是在“crown”(加冕)中增添多元文化元素,将加冕隐喻为多元群体的集合,代表王室对多元文化的主动接受与尊重:查尔斯三世在进行完基督教仪式的加冕后增设环节,向犹太教、伊斯兰教、印度教等不同信仰的领袖致敬。其次是共同体内各成员基于本土特性对“王冠”进行的调整:尊查尔斯三世为国王的英联邦成员加拿大在多元文化主义政策推行者、前总理皮埃尔·特鲁多之子贾斯汀·特鲁多领导的政府的带领下,以查尔斯加冕礼为契机,将君主权威的象征——加拿大皇家王冠纹章(The Canadian Royal Crown)中象征基督教的十字架元素改为体现加拿大本土风格的枫叶、起伏的山峰、蓝色波浪线,用来代表原住民教义中作为土地命脉的水和雪花等元素。加拿大王冠是加拿大主权的象征,象征传统帝国统治的王冠被重新铸造成了一顶具有本土特色的新王冠,是国王与加拿大在关系上的进一步疏远。无独有偶,澳大利亚也将其五元纸币上的英女王替换为原住民元素,致敬土著历史文化。

三是使用纸冠、越权、动摇、空间、妥协、和解、平衡等隐喻,展现不同立场方在君主制未来、加拿大皇家王冠纹章元素替换事件、卡米拉加冕王冠争议性钻石替换事件等议题中的话语博弈,而王室则力求在这些纷繁复杂的话语旋涡中保持平衡。君主制支持者使用越权、纸冠等隐喻概念,突出加拿大修改王冠纹章的“不正当性”,同时,君主制批评者使用“不切实际的装饰品”隐喻被支持者视为珍宝的王冠,而在这种多元而现代的社会中,质疑者用“危如累卵”隐喻王冠在未来可能经历的多重动荡。王室也主动加入了这场关乎君主制未来的话语博弈,巧用空间隐喻中“上—下”的反差感展现亲民形象——女王戴上王冠,意味着承担职责;摘下王冠,她也是一个喜爱柯基犬、会吐槽皇冠重量的幽默老人。面对可能引发全球舆论争议的伊丽莎白王太后王冠上的光之山钻石,卡米拉在加冕礼中将其刻意换下,隐喻着姿态的“妥协”,就连查尔斯三世也在新铸的英国钱币上取下了自己的王冠,目的则是为了“平衡”王冠的传统及其在当今社会的生存。

不同主体基于自身的经验立场,在变动着的社会环境与思潮中对王室的理解及君主制的未来呈现出或支持或怀疑的多元思考,形成观点交锋。而王室本身,亦基于社会期待不断转变话语策略,通过话语博弈调整王室与公众的距离,希望在现代化的变革中,通过概念的调适保持“王冠”的存续。

(三)他者抗争型隐喻建构:创伤记忆回溯、抗争、身份重建

曾被英帝国侵略、殖民的“他者”将伊丽莎白二世去世、查尔斯三世加冕等全球性事件作为回溯历史、为己发声的话语契机,建立过去和当下的关联,主要通过创伤记忆回溯、抗争、身份重建三个范畴的隐喻进行表达。

一是用犯罪、人体、殖民主义、帝国主义、历史等隐喻表达对创伤记忆的回溯。镶嵌在伊丽莎白王太后皇冠上的光之山钻石(Koh-i-Noor)原产于印度安德拉邦,在印度、阿富汗等区域的统治者手中流转数个世纪。19世纪40年代,英国同锡克王国爆发战争,最终以英国占领旁遮普邦并签署《拉合尔最终条约》(Last Treaty of Lahore)而结束,维多利亚女王由此获得此钻。大英百科全书称光之山被英国人获得的方式是“收购”(acquired)。

库里南钻石(Cullinan Diamond)于1905年在南非普列米尔矿山被发现,后被德兰士瓦共和国(Transvaal Republic)殖民地当局以15万英镑的价格收购,两年后被当作生日礼物送给英王爱德华七世。随后,这颗3106克拉的钻石被切割成数粒,最大的库里南一号钻石被镶嵌在英王的皇家权杖上,次大的库里南二号钻石被镶嵌在帝国王冠(Imperial State Crown)上。皇家收藏信托记录称,南非向英国赠送(present)库里南钻石是一种象征性姿态,旨在弥合布尔战争后两国间的裂痕。BBC称:“库里南钻石因太过昂贵多年未售出,后被德兰士瓦殖民地政府买下,赠予英王爱德华七世。”

针对礼物、商品等刻意美化殖民掠夺的隐喻,被殖民者使用人体、历史等隐喻回溯历史,进行情感叙事:《华盛顿邮报》西非分社社长Rachel Chason和作家Meena Vengataramanan发文称“没有人会觉得这是场公平的交易”(fair transaction),利用商品隐喻把“不对等交易”的特性投射到往事中;尼日利亚Indepent刊登新西兰毛利党观点,认为王冠是沾染土著鲜血的血冠,使用身体隐喻,将殖民地看作人体,在帝国掠夺之下血流遍地,殖民者从殖民地带走的财富也染上原主的鲜血;“王冠”及其带来的传统、法律和语言等殖民残余更是被巴哈马《拿骚卫报》隐喻为深深融入国家DNA的基因。犯罪和历史隐喻则更直接地凸显殖民的不正当性与暴力性:尼日利亚发行量最大的报纸《抨击报》援引The Cut采访尼日利亚裔美国教授Uju Anya的发言,称伊丽莎白二世所戴王冠,甚至整个英国国库都是通过“掠夺(plunder)、谋杀(murder)、奴役(enslavement)”而实现的“盗窃行为”(thievery)。中国香港《文汇报》将女王的王冠看作“一部被殖民者的血泪史和殖民者的财富史”,用历史隐喻再现殖民往事。

二是由战争、纠正、破壁、断连等隐喻构成的抗争类隐喻。如战争隐喻,《今日印度》(India Today)使用“外交手榴弹”(diplomatic grenade)隐喻若卡米拉佩戴带有光之山的王冠,将会引发世界舆论大波,因为“印度、巴基斯坦、孟加拉国、阿富汗、伊朗等国家均声称拥有该钻石的所有权”。其中,巴基斯坦《黎明报》呼吁将钻石归还巴基斯坦,称这一行为是“英国自愿摆脱帝国主义负担并领导非殖民化进程的精神展现”,而伊朗则以“国宝光之海钻石与光之山钻石”的相似性为由,使用战利品、赃物隐喻强调光之山钻石在伊朗境内被盗。

再如破壁、断连与修正隐喻,破壁指“璀璨明珠”印度在反殖民运动中“离开”(departure)、被甘地“夺走”(snatch),整个大英帝国也随之“解体”(unravelling);断连指殖民地与英国在关系上的断裂,如圭亚那与“王冠”断绝关系、印巴摆脱殖民枷锁,通过成为国家与帝国王冠断绝关系;纠正指作为抗争主体的被殖民者要求英帝国对殖民侵略等行为进行补偿、道歉、赎罪。

三是通过旅程、替代、国家荣耀等隐喻引出身份的觉醒与重构,反思“去殖民化”深层进路,树立政治目标。旅程是从起点到终点的目的性活动,将这一含义投射到政治话语中,便具备了目标导向的作用。记者Sinazo Alungile Novukela在南非《开普敦时报》(Cape Times)撰稿,称女王的死是非洲思想非殖民化的机会,使用旅程隐喻呼吁南非人民以要求英国归还库里南钻石作为思想解放的“出发点”(a point of departure),强调南非去殖民化不只要在政治上,更要在文化上寻求解放。再如牙买加,使用旅程隐喻凝聚重要事件,表达政治目标:2022年,牙买加总理当着威廉王子夫妇的面宣布该国启动脱离英联邦的程序,被牙主流媒体《观察家报》(Jamaica Observer)隐喻为“共和国进程的开端”(begin the process of becoming a republic),而英女王的去世更是加速了政府修改宪法的野心,其最终目的是夺取被隐喻为牙买加国家主权的“王冠”(the usurpation of the Crown)。

替代与国家荣耀隐喻指被殖民地反其道而行之,将“王冠”变成自我身份建构的工具。替代隐喻出现在澳大利亚原住民群体Wiradjuri的艺术家Karla Dickens领导的艺术项目中。她制作了艺术品王冠,将王冠上象征殖民主义的钻石替换成了象征古老原住民的贝壳、羽毛、种子,并邀请土著妇女头戴土著王冠拍照,用王冠表达“土著主权”。“国家荣耀”出现在南非《星期日时报》(Sunday Times)上,该报认为“库里南需要回到南非,并成为南非人自豪感、传统与文化的标志”,承载殖民记忆的钻石摇身一变成为国家荣耀的标志。

五、结论:作为话语装置的“王冠”概念隐喻及其启示

上文提炼出三种概念隐喻的类型,即“合理化型”“流变型”以及“他者抗争型”。“合理化型”利用隐喻延续传统君主制、王室制度、大英帝国历史,强调盎格鲁-撒克逊文化共同体与英联邦在现代的重要性;“流变型”使用隐喻表现全球范围内社会观念与思潮的变动,以及英国王室面向这些变化所进行的自我调适;“他者抗争型”指作为大英帝国他者的殖民地或帝国主义的受害者(特别是第三世界国家)利用隐喻回溯创伤记忆、表达抗争诉求,追求主体身份与国家身份的非殖民化重构。三种概念隐喻类型是通过“王冠”概念的跨文化旅行产生的,在时空交错的复杂语境中,各类异质性元素交织在一起,代表不同主体的态度、观点、利益,并经由不同的概念隐喻得到表达,表面上呈现为跨文化对话,在深层则呈现为话语装置内部异质性元素的变动与复杂化。我们将由表及里呈现这种基于跨文化对话所生发的话语装置不断变化的全过程。

(一)作为对话场域的“王冠”隐喻

总的来说,在这些话语实践中既有思维上的共识,也有一定的差异与博弈。有关“王冠”概念的核心元素和历史争议与言说者所处的政治、经济、文化紧密相连,具有浓郁的地方性特色。但“王冠”作为开放场域,依旧有着成为一个可沟通、可言说、多元化的公共话语空间的潜力。具体来看,“王冠”在时间层面表现为传统与现代对话的场域,在空间层面表现为跨文化复调对话的场域。

一是在时间层面表现为传统与现代对话场域的“王冠”。承接传统观念的合理化型概念隐喻的建构体现了现代英国宪政的渐进式发展,同时预防了对过去的急剧背离,是英国式渐进变革政治智慧的展现。

前现代社会,物质王冠通过与宗教的结合而被神秘化,成为王权的外在显化,据此形成以加冕礼为代表的宫廷礼仪,成为权力运作的表现动作,其要素与透明度在历史钩沉中不断变换,从神性尊荣的承载物变成如今公开加冕戏剧仪式的道具。而被抽象到更高层次的“王冠”贯穿英国法律、现代政治制度形成的始终,过去是君主制和帝国的象征,今日成为君主立宪制中的各个功能机构的统称,又在历史发展中成为更广泛的盎格鲁-撒克逊文化共同体、英联邦的象征,在现代思想上延续传统余威。

基于此,“王冠”在经历现代性祛魅后就不仅是传统政治符号了,它不断被多方主体用多元化的隐喻进行重新表达。如在流变型隐喻建构中,借助游戏、妥协、平衡等隐喻,一种传统与现代的对话不断在“王冠”内部展开。合理化型隐喻建构中显现的原初意义不断崩塌,经历哈拉维口中的“内爆”。流变型、他者抗争型隐喻建构中出现的情境化隐喻为我们打开知识与话语生产的认知视角,通过局部视角的共舞描述变革中的现实,最终通向边界的打破与他者的解放。

二是在空间层面表现为跨文化复调对话场域的“王冠”。显然,不同社会群体会将“王冠”中的不同成分重新组合以适应自己的世界观,并借由隐喻表达出来。关于“王冠”的新闻报道变成了一种对话性的复调话语书写,而这种对话恰恰是跨文化传播中的重要环节。

从痛苦记忆的回溯、抗争再到自我主体性的重建,他者抗争型隐喻建构呈现了去殖民化的深层进路,即通过修辞和思维的改变,同殖民权力矩阵和殖民性逻辑脱钩。其中,作为人类基本思维方式进行多元观念表达的概念隐喻,不仅是一种话语抗争的手段,更是一种在思维上对知识的历史性支配框架的改写。例如,破壁隐喻是针对“王冠上的宝石”这一曾被用以建构印度在英帝国体系中的重要地位和价值的经典容器隐喻的话语反抗,而断连隐喻则是针对宗主国与被殖民国“连接”隐喻的话语反抗。

在以“王冠”为场域的对话中,虽然存在不少跨文化争议,但英国王室基于被殖民地的“他者”声音进行自我调适,而被殖民“他者”自我身份的情境化、多元化重建又是基于对帝国殖民“他者”支配性框架的改写。互为他者的二者相互镜照,重塑自我,有着寻求对话式理解的可能。由此可见,作为对话场域的概念在跨文化传播中具有突出潜能。

(二)作为话语装置的“王冠”隐喻

福柯认为装置中含有制度、决策、法律、行政措施、道德、哲学、宗教信仰等异质性元素,并集中经由话语进行权力控制。在16世纪至20世纪初叶英国殖民扩张时期,传统的合理化型隐喻多作为英殖民者对殖民地他者的规训话语而存在。这些概念隐喻一旦和实践相结合,就会导致严重的殖民暴力。对“王冠”概念的合理化型隐喻实际上包含了使用者对君主制及王室的尊敬,对大英帝国、英联邦、盎格鲁-撒克逊文化共同体等集体性概念在秩序感与连续性上的维护,以及宗主国在科技文化等方面“先进”的优越感的体现、对被殖民者在权力地位上的压迫等多重含义。

但在大英帝国辉煌不复存在的现代,在美、印、澳、加、肯等曾遭受英国殖民的国家的报道中,仍会出现一些为大英帝国辩护的合理化型隐喻。笔者认为原因如下:一是美、澳、新、加等国的主体为盎格鲁-撒克逊移民,在信仰、文化等方面和英国较为接近;二是部分殖民地的“恋殖”情结;三是部分传播弱势国家/地区会直接转引美联社、法新社等具有世界影响力的媒体的报道,自我噤声,存在话语困境。可见,即使话语装置内不同的异质性元素依旧在重新组合、斗争,但一些代表旧有“殖民与被殖民”权力关系的元素依旧会留在装置内部,出现文化堕距现象。

话语装置内部暗流涌动,多元文化、商业化与现代化等新的异质性元素加入了装置内部,同传统的权威、刻板秩序博弈、拮抗,流变型概念隐喻因此出现。我们的研究发现,在文化、经济、政治等方面同英国有较大差异的国家倾向于使用流变型隐喻建构。这表面上是各种话语间的博弈,实际上是多元群体与英国王室、君主制支持者等方在权力上的交锋。而在后殖民主义等思潮的影响下,一些被殖民者的痛苦集体记忆、重建自我身份的需求以及抵抗口号作为新的异质性元素加入话语装置中,再一次为“王冠”概念隐喻装置增添了复杂性与多面性。一些遭受英国殖民侵略的国家或地区使用他者抗争型隐喻将自己的抗争型话语通过概念隐喻嵌入“王冠”话语装置中,改变了过去人们习焉不察的“殖民”思维模式,是对自我民族政治文化主体权的争夺。可见,世界范围内的“王冠”概念隐喻具有高度复杂性。作为话语装置,概念隐喻则在更深层揭示异质性元素的争斗与变化,呈现“遮蔽”与“凸显”的二重性。异质性元素通过概念隐喻的跨文化旅行不断进入装置,承载和推动多元主体的权力斗争过程。此时,概念隐喻会“向历史现实敞开,向社会、向不同人的需要和利益敞开”。敞开过程塑造了话语装置的全球旅行,当然,也伴随着话语权力的争夺。

本文的价值在于,通过对特定跨文化传播事件中复杂概念隐喻的分析,揭示全球传播构建话语装置的过程和效果。本研究对中国话语对外传播的借鉴意义在于,我们要警惕仅仅追逐权力争斗的单向敞开,通过文化间连接打破封闭性和自恋状态,走向话语的双向开放和交流互鉴。只有通过持续不断的跨文化对话、协商和合作,人类才能逐步走出话语装置的权力阴影。