摘要:以大数据、云计算、人工智能等数字技术迭代为代表的数智时代,单一学术期刊已经难以完成自主知识体系建构的重任。经过媒介化进路的专业性学术期刊共同体平台化建构是当下乃至未来学术期刊发展的重要手段和进路。在“中国式现代化”和“自主知识体系建构”等重大命题视野下研究专业性学术期刊共同体建设,具有重要意义和价值。通过可供性理论和关系理论研究发现,基于媒介互动的专业性学术期刊共同体的生产-消费实践、媒介互构的专业性学术期刊共同体的技术-人文重构和媒介互融的专业性学术期刊共同体的创新-发展融合,是专业性学术期刊共同体平台化建构的内在机理和现实路径。通过价值引导、逻辑架构、方法创新、规则制定和体系建构,真正实现人与人、人与平台、人与共同体的深度互动、互构、互嵌和互融,破除算法偏见与算法壁垒,将能完美地实践中国自主知识体系视域下专业性学术期刊共同体的平台化建构。

关键词:平台化;自主知识体系;学术期刊共同体;媒介融合

随着大数据、互联网、云计算和人工智能时代的到来,社会生活的方方面面无不面临技术媒介的革命性重构和技术性重塑。在这一重构与重塑进程之中,作为纸质媒介的期刊同样迎来业态、生态和样态的深度平台化建构。在这一建构之中,学术期刊尤其是较为小众、尖深、散弱、专业的中文专业性学术期刊所受影响尤甚。这一影响,究其原因,既是技术本身的高度媒介化所带来的革命性变化的深度冲击使然,也是较为弱小的期刊编辑部本身的应对实力与能力使然,更是国家“中国式现代化”和“自主知识体系建构”等重大命题对于专业性学术期刊的责任、使命和担当的要求使然。现实困境与未来目标的双重作用与影响,使媒介融合为专业性学术期刊共同体的平台化建构提供了可能性和现实性。

一、问题的提出

专业性学术期刊在学术生产与消费、学术涵育与引领、学术传播与评价等诸方面具有不可或缺的重要作用与价值。学术期刊天然的媒介属性和平台属性,导致以期刊为中心(或中介)的共同体应运而生。“共同体”这一概念的首次提出可以上溯至1877年德国社会学家斐迪南·腾尼斯(Ferdinand Tönnies) ,他说:“共同体本身应被理解为有生命的有机体,社会则应被视作一个机械的集合体和人为的制品。”而自20世纪英国哲学家布朗依提出“学术共同体”(Academic Community) 概念以来,各种各样的学术共同体就广泛存在。一般而言,学术期刊与学术共同体相伴共生、同进同退,可谓“学术”研究的车之两轮、鸟之双翼。近年来学界对此也颇多新见。如赵超等认为,在加快构建中国特色学术话语体系的关键时期,推动学术期刊与学术共同体融合发展成为不可忽视的重要议题。学术期刊发展与学术共同体建设具有内在的耦合性,即学术期刊发展需要融入学术共同体,而学术共同体建设离不开学术期刊平台。潘安则认为,学术期刊与学术共同体具有双向推动作用。“学术共同体能为学术期刊提供丰富的学术资源……同样,学术共同体的建设也离不开学术期刊的引导与推动。”在中国式现代化进程中,各类学术期刊在交流和讨论中形成了具有中国特色的学术话语体系,凝结成以学术论文为文本载体,作者、编辑和读者三位一体的空间联盟。从符号学的角度看,学术期刊是语言符号、视觉活动、空间实践与文化维度相互作用的产物,而学术共同体则是以文本为媒介,并利用符号资源进行的空间话语建构。刘金波则关注从“期刊学术共同体”到“学术期刊共同体”的概念演变。他认为当下有如“‘学术期刊’这一核心概念的学术期刊数据库、学术网站、期刊协会、期刊研究会、期刊评价/转载数据库、大型期刊出版集团等学术期刊共同体”。从已有研究看,现有成果虽颇多新论,但将“专业性学术期刊共同体”作为一个整体性核心概念并放之自主知识体系建设前提和媒介技术融合进路双重视野深入分析,尚缺乏较具代表性的理论研究或实践研究成果。

随着互联网、大数据、人工智能技术等对人类社会的深刻影响,文心一言、ChatGPT、Sora、DeepSeek等超级媒介不断出现,专业性学术期刊的日常生存、知识生产、传播范式与传播方式等均发生革命性变化。专业性学术期刊共同体也随之出现颠覆性的平台化建构。此处所谓之“化”,意即从A到新A的过程与结果。由于这一建构是随着媒介技术的深刻变革所引起,所以具有媒介融合(或曰媒介化)特质。概言之,平台化与媒介化是相辅相成、相伴相生的关系。前者是后者的目的和归宿,后者是前者的方式和路径。本研究所谓之“专业”,既指与“综合刊”相对应的“专业刊”之专业,也指学术研究之学科的专业属性和编辑业务之职业的专业内涵。可以这么认为,专业性学术期刊共同体即以学术期刊为元关键的囊括学术生产(学者)、流通(学术)、消费(读者)流程并涵括二次文献数据库、转载机构、评价机构等数据平台且具有共同利益与价值,服从共同体需要为最高价值准则,拥有压倒性地位的统领性、整体性、引领性学术共同体。事实上,专业性学术期刊共同体既具有服务不同对象的多面向、多种属、多层面的明显特征,也具有国际国内诸如语种、体制、机制等方面的显著差别。

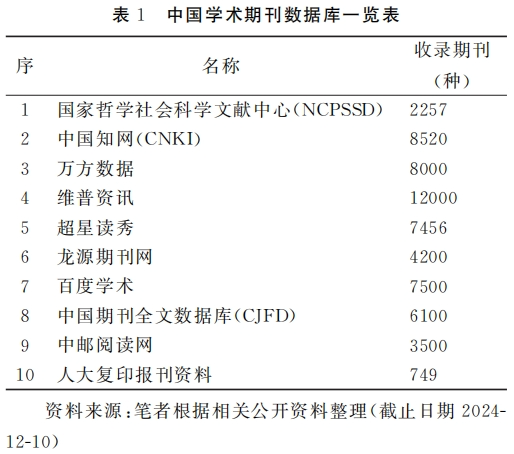

这里仅以较有代表性的中国学术数据库(表1)和具有广泛影响的知名期刊引文数据库(表2)为代表分述之。

第一,国内期刊数据库总体上收录期刊数量较少,规模较小,影响力与竞争力整体偏弱。如表1所列数据库平均收录期刊为6028种,较之国际知名数据库,如Web of Science(由 Clarivate Analytics提供,包含多个子数据库,如SCI-EXPANDED、SSCI和A&HCI,约1800种 )、Scopus(由Elsevier提供,约25000种)、Springer(约3000种)、SAGE Journals(约1000种)、ProQuest Dissertations & Theses(主要是学位论文)、EBSCOhost(约10000种)等,还处于相对后发、劣势地位。

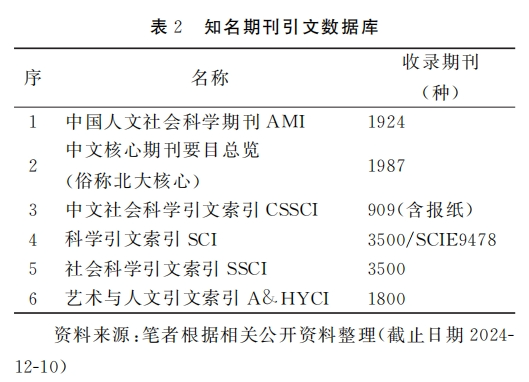

第二,具有一定学术评价功能的中文期刊引文数据库在国际上影响力不足。如国内三大数据库(俗称A、B、C)较之国际三大索引,无论是涵盖范围、收录种类、涉及学科,还是发展历史、影响范围、认可程度均有所不逮。

由表2可知,国内三大索引平均收录1606种,国际三大索引平均收录2922种,就种类来说,收录期刊总数平均值国内为国外的约55%。另从使用范围、国际影响、评价功能等来讲,国内数据库均弱于国际相关数据库。造成这一现状的重要原因之一,在于国际数据库背后的强大平台机构的支撑,亦即平台化(Platformization)。平台化,可以认为它是全新的“平台社会”(Platform Society) 的产物,也可以认为它是数字媒介技术的“数字社会”(Digital Society)的产物。如美国科学信息研究所(ISI)所支持的SSCI、SCI、A&HCI,爱思唯尔(Elsevier)旗下的Scopus,施普林格(Springer)旗下的英文期刊等,均有强大的数字平台支撑。

可见,中文专业性学术期刊因应数字技术媒介、人工智能、互联网和大数据的深刻变革影响,面向中国式现代化视域下自主知识体系建构的目标指向和价值旨归,具有以平台化为特质的专业性学术期刊共同体建构趋势。基于这一趋势,探讨数智时代中文专业性学术期刊共同体的平台化建构就显得尤为迫切。本研究拟解决的主要问题即是“数智时代中文专业性学术期刊共同体的何以(即深层机理)和以何(即现实路径)平台化建构”。下文试以可供性理论、关系理论和媒介融合相关理论论述之。

二、媒介互动:可供性视角下专业性学术期刊共同体的生产-消费实践

作为天然学术平台的学术期刊在互联互通时代,越来越趋向以学术共同体的形式出现。学术期刊数据平台的超多期刊、超大信息、超便捷检索和超精准投送及超常识的科学评价功能,让新的期刊技术平台成了新的媒介物,带有新的可供性特质。一方面,它是一个经济问题,能够解决人们日常生活中的经济行为取向,如纸质刊物订阅变成了网上定点投送订阅。当下社会已经广泛提及平台经济极其重要的作用。所谓平台经济,是以互联网平台为主要载体,以数据为关键生产要素,以新一代信息技术为核心驱动力的新型经济形态。另一方面,它更是一个传播问题,技术平台的媒介物特质,带有平台可供(生产端)与用户情动(消费端)的互动特征。

经济问题与传播问题的双重交织,催生专业性学术期刊的固有权力格局和权力模式发生巨变。当社交媒体成为生活方式,尤其是媒介融合成为期刊面向大众的方式,线上空间的“在场”越来越挤压现实世界的“共在”。作为首发期刊的期刊编辑部不再成为“权力”中心而带有去中心化特点,而带有资源垄断性质的庞大期刊数据平台因其技术、数据和隐性的评价功能,更具再中心化权力。这一权力的变更,可以用美国生态心理学家詹姆斯·吉布森1979年提出的可供性(Affordance)理论加以诠释。“可供性”这一概念最初表达了人(动物)与环境之间的互补或互动,意指环境为生物提供的行动可能.他说:“环境限制了动物的能力。”“人类生物可以改变环境的可供性,但仍然是环境的产物。”

可供性是指事物能够提示其可以帮助人们做什么的一种属性或特征。在传播学中,可供性被用来研究技术如何影响日常生活,强调技术物和行动者之间的“多方面的关系结构”。1991年英国设计学家威廉·盖弗提出“技术可供性”概念,重点关注技术环境与行为主体间的关系,强调“不止关注技术和用户,而且关注二者的交互”。学术期刊作为一种文化产品(或商品物),同样具有产品(或商品)生产与消费的流通性特征。按照可供性理论,就专业性学术期刊共同体的生产-消费实践来看,共同体内部既有点对点的“一”的关系,如人与人、人与机器、人与平台等的一一对应关系,但更多的是点与面之间的“多”的关系。其“多”方面的“交互”关系包括(但不限于)如下几点:

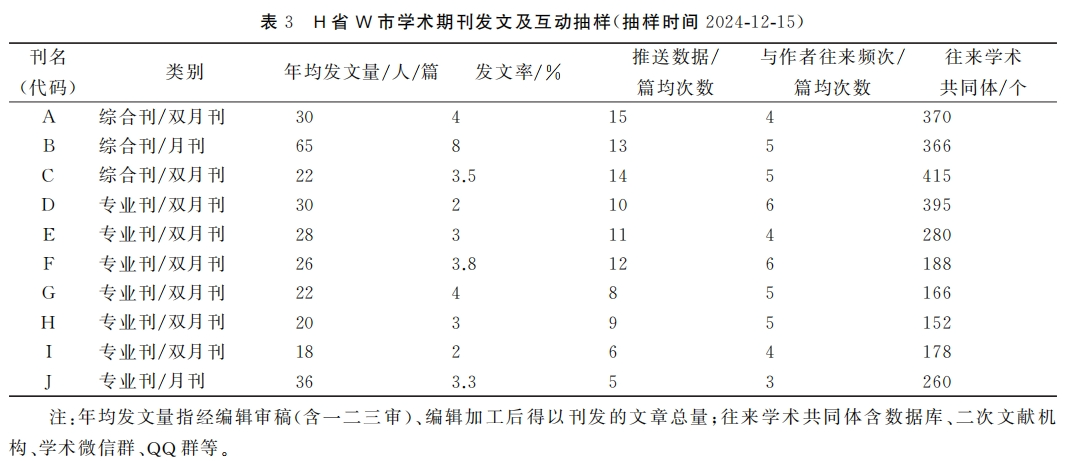

第一,单一学术期刊作者、编者与读者的“生产-消费”互动。有学术期刊知识生产的生产方,就有作为消费方的阅读及阅读者。第二,单一期刊与平台化的学术期刊共同体的“生产-传播”互动。平台通过期刊获得知识授权并在一定程度上实现价值变现,期刊通过平台获得相应的学术影响放大效应。第三,专业性学术期刊的“编辑-出版”互动。传统纸媒时代的单一出版模式已经在数字社会背景下通过技术迭代变为一次加工多次传播。学术期刊编辑部除出版一次纸质期刊外,还有多次传播的方式与途径。其多次传播(如公众号、抖音号、头条号、自有网站、相关数据库等)中的“多”,具有多点、多次、多维、多能、多效等内蕴,反映出数字社会学术期刊的典型样态。第四,学术期刊共同体中的人与机器的“输入-输出”的人机互动。亦即人与机器之间的控制、理解并执行的人机交互。第五,学术平台与数字用户之间的“平台-用户”投送互动。这五个方面的多维互动,亦即平台性学术期刊和平台型学术期刊共同体之间权利-权力的交互与博弈和生产-消费的冲突与合作。“平台化”既突出反映数智时代社会分工的再中心化机制,又充分体现私权力中心化和公权力集中化的双重趋势。根据笔者对H省W市10家核心期刊做的随机抽样(详见表3)结果,显示了如下特质:专业性学术期刊与共同体的联系增多,往来加速,互动频率增大;与不同层级共同体之间的联系更趋紧密;与作者的联系更趋频繁;不仅处理稿件数量呈几何级别增加,而且速率亦成倍速、十倍速加快。这在一定程度上反映数智时代到来之后媒介技术的深刻变革对学术期刊编辑的媒介素养培育和媒介技术能力要求提升的双向无限放大。

可供性下的平台化,加速了期刊学术权力的再中心化,这一再中心化成为一种新的共性存在。数字社会平台化的权力中心化共性特征,表现为私权力中心化、公权力再集中化特征,具有公共自主与私人自主的同源并行、封闭性权力和开放性平台之间、技术逻辑和合法性逻辑存在张力的特点。因而在单一专业性学术期刊走向平台化专业性学术期刊共同体之后,该共同体即具有知识中心化、权力集中化、存取开放化和逻辑张力化等多重维度。一方面,这些维度的再生性,导致平台化对专业性学术期刊办刊水平升级具有显性促进作用,对学术期刊影响力提升具有门槛效应。不具备某一期刊数据库平台的学术期刊将被拒之门外,进而使强者恒强、弱者恒弱。另一方面,平台化通过产业智能化的传导机制影响专业性学术期刊的学术结构和业态结构升级。不同的期刊(包含期刊主编、副主编、编辑)会与不同的学术共同体进行学术联络与互动,也会与不同的数据平台共同体(二次文献转载机构、评价机构甚至行业主管部门)进行学术联络与互动,从而形成单一期刊的办刊特点与特色,并因而处于某一层级平台(或平台层级,如分区)。同样,不同的专业性学术期刊共同体,具有不同的“审-编-校-发-传”模式,具有不同的生产-消费互动形制,进而形成不同于现实世界的互联网数字权利和剩余价值的角逐场域。这种平台化的场域,到底是相爱还是相杀,这就有必要继续探讨其是否存在一种学术(及其附着物)上的互构机制。

数智时代,社会不可避免地进入深度媒介化。作为媒介的专业性学术期刊在深度媒介化进程之中也不可避免地走向学术共同体方向的大平台。共同体和大平台无一例外地处于大数据时代的关系网络。这一新型关系网络既加剧传统社会熟人关系的弱化和消解,又建构新的个体日常关系并进一步凸显其重要性。格兰诺维特(Mark Granovetter)特别强调社会关系网的作用,认为经济行为乃至所有人类行为都要镶嵌到行为背后的社会关系网之中,对社会行动和社会制度的分析要置于对社会关系的分析基础之上。他不仅认为个人之间的关系连接区分为强、弱、无几种类型,而且认为和强关系相比,弱关系在信息传播、个人求职和社会动员等过程中具有更为重要的意义。

在这种关系网络之中,通过分析国内现有较具影响的学术服务数据库平台的运转乃至盈利模式,发现平台化的专业性学术期刊共同体基于专业性学术期刊的学术运转特性构筑了两种关系场域。

第一,平台化的专业性学术期刊共同体进一步放大人工智能的“技术-工具”属性,拓展学术期刊共同体原发期刊的学术影响力和期刊竞争力。

参与这一共同体的学术期刊不仅可以在这一平台上享受学术服务,比如国内具有较大影响的数据平台中国知网,不仅可以提供双向免费服务(即期刊编辑部不收取平台的数据使用费,平台也不收取读者的阅读下载费用)、期刊编辑部的免费查重服务,还可以充分利用平台来遴选专家(如高被引作者、共被引作者分析、小同行审稿专家)、引文分析、同类期刊比较、知识图谱、热点选题提取等多方面精准服务。如姬建敏就曾在研究论文中以CNKI(中国知网)数据库中有代表性、影响力的编辑出版学专业C刊(7种)发表的学术论文为研究对象,通过CiteSpace可视化分析,探讨2023年编辑出版学研究的队伍分布特征,探寻研究的热点主题趋势。一方面,专业性学术期刊共同体作为学术生态结构的有机连接体和数据交换平台,能充分发挥学术参与、学术交流、学术传播和学术评价的作用,可凸显学术平台公信力,提升学术成果影响力;另一方面,专业性学术期刊具有单一学科特性(尽管单一学科有很多种不同的学科方向,但学科门类具有一致性),而学术期刊共同体则带有全学科方向的多学科、跨学科甚至超学科特性,对于期刊互构、学科同构中国学派的哲学社会科学体系具有重要的显性推动作用。

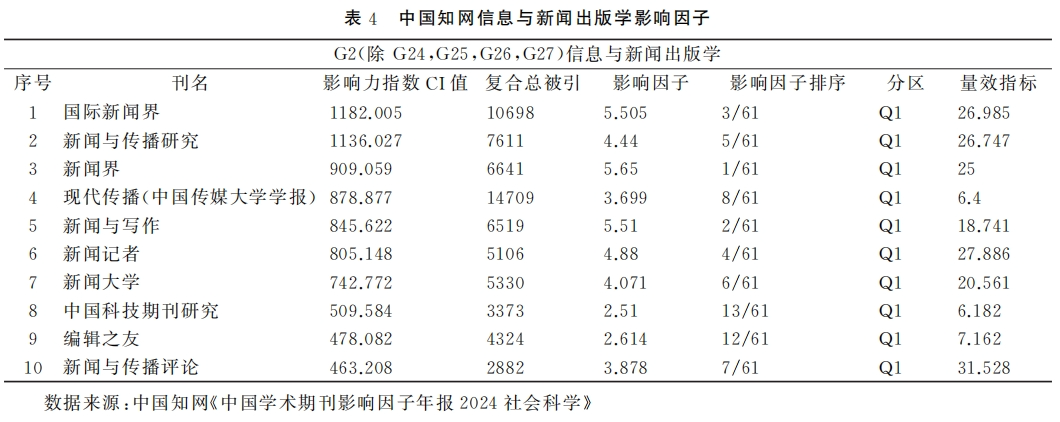

一般而言,专业性学术期刊的题中之义属于学科探讨的范畴,具有知识体系、学术制度和学术组织等学科概念方面的基本内涵,其中又包含知识形态(学术化)、知识规训(学科化)和知识建制(体系化)等三重含义。当具有学科含义的知识体系通过技术媒介尤其是人工智能技术在共同体层面实现平台化发展的时候,大数据的“关系”效应就更加凸显—一方面,单一期刊的选题范围、作者层次、来稿地域、期刊偏好、发文数量、文献质量、传播效果等诸多反映学术、学缘、师缘、业缘关系的纵向图谱呼之欲出;另一方面,学术期刊共同体的热点选题、学术导向、数据取舍、指标厘定、评价取向等反映同系列不同种类期刊的办刊能力、办刊水准、办刊效能等关系指标的横向比较也一目了然。下面可以用中国知网2024年信息与新闻出版学相关数据做一简略说明(见表4)。

由表4观之,上述中国知网影响因子年报中的“信息与新闻出版学”这一学科处于Q1区的前十名期刊基本代表了国内新闻传播学和出版学的办刊水准、质量、能力和影响力。从入榜期刊看,既有历史悠久的老牌名刊大刊,如《国际新闻界》《新闻与传播研究》,也有颇具后发优势的新锐期刊,如《新闻与写作》《新闻与传播评论》;从影响因子数据看,本学科竞争激烈,发文学术热度较高;从发文量看,期刊的期均发文量不高,从7篇到十几篇不等,绝大多数在10篇以下;从量效指标看,期刊影响因子排名、发文量与量效指标并不完全对等,一定程度上说明一些期刊个别文章质量不高(如果刊物影响因子高,说明有一些热点前沿研究的文章或学术“大咖”的文章属于“爆款”类,能够有效提供学术期刊的数据GDP),每期发文的平均质量不均衡。平台化追求新型媒介样态,一方面打造自主可控的互联网媒体平台,另一方面致力于建设“平台的平台”。当下,学术期刊平台的平台化建设也适应了网络生活的“平台的平台”建设。平台化的“技术-工具”属性带来了共同体内专业性学术期刊办刊效率的质的飞跃。

第二,平台化的专业性学术期刊共同体大力塑造人工智能的“人文-价值”属性,挖掘学术期刊共同体的社会效益。

当今社会,学术期刊与专业性学术期刊共同体一直基于技术媒介进路的平台化互构行动过程及网络之中。“行动者既不是像原子一样运行在社会脉络之外,也不会奴隶般地依附于他/她所属的社会类别赋予他/她的角色,行动者具有目的性的行动企图会镶嵌在真实的、正在运行的社会关系系统之中。”平台化虽然也追求资本利益最大化、工具使用便捷化和工作效率最优化,但是在专业性学术期刊的平台化行动网络之中的社会关系,人与人、人与平台、人与机器等概念与对象,并不简单地作为冰冷的关系角色而存在,而是具有价值取向、行为准则和伦理规范的社会关系物。在其中既有各自的规范调适,也有各自的资源吸纳,更有各自的权威重塑。人工智能的“人-机”交往与“人-技”交互,导致了情感的非理性因素与机器的算法逻辑之间的张力,削弱了价值起源和价值追求来源的情感联系与维护,催生了机器算法的算法偏见与印象固化,进而导致平台化共同体内的现实与虚拟的割裂。这一割裂,既是“技术-工具”属性利益最大化的必然结果,也是塑造人工智能的“人文-价值”属性,挖掘共同体社会效益的必然选择。

只有在专业性学术期刊共同体的平台化背景下,进一步强化人与人、人与机器、人与平台的“技术-工具”和“价值-人文”双重关系的互构,才能突破人工智能的主体间性,实现作为真正主体和超级媒介的“人”的主体性建构。

四、媒介互融:自主知识体系建设视域下专业性学术期刊共同体的创新-发展进路

基于媒介互动的专业性学术期刊共同体的生产-消费实践、媒介互构的专业性学术期刊共同体的技术-人文重构,是专业性学术期刊共同体平台化建构的内在机理。基于这一内在机理和专业性学术期刊共同体的媒介化生存现实,将专业性学术期刊共同体纳入自主知识体系建设视域之下来考察其以何平台化,既有其学理价值,更有其实践意义。学术期刊共同体如何通过媒介融合的创新-发展方式实现其平台化,或者说如何通过平台化的媒介互融来建构学术期刊共同体,是当下需要面对的现实和需要解决的难题。

在探讨这一路径之前,有必要把处于前置条件的几个关键词做一简单梳理和分析。“自主知识体系视域下的学术期刊共同体”中的核心概念,包含“中国(视域)”“自主”“知识体系”“学术期刊”“共同体”等关键词。其中,“中国”强调地域、范围和特色;“自主”强调特色、可控、可持续;“知识体系”暗含学科、体系、规范;“学术期刊共同体”强调价值、目标、任务、责任和担当;如何创新与发展,则是具体而微的路径与方法。

从这个主题和视域出发,自主知识体系建设视域下专业性学术期刊共同体的创新-发展进路,是基于上述前置概念之间的逻辑关系、机器时代的互动与互构现实以及百年未有之大变局情势之下的中国学术期刊平台化的必然选择。鉴于单一学术期刊及其主管和主办部门的异质性、资源匹配的非均衡性、行政介入乃至第三方学术评价的干预强制性以及学术共同体研究旨趣的多样性,学术期刊共同体的平台化进路需要创造性转型和创新性发展。这一“创新-发展”的现实进路需要在媒介融合的基础上加以实现。这是因为,第一,当下共同体普遍存在媒介融合的现实结合性;第二,媒介融合理论适用考察学术期刊共同体媒介互融的特征和方式方法,是研究共同体以何平台化的应有之义。

考察之前,有必要先简单探讨一下“融”的本义、引申义等意蕴。《说文》释曰“炊气上出也”。形声。从鬲,虫省声。鬲为古代一种烹饪器,与鼎相似。本义即炊气上升。《左传·隐公元年》“其乐也融融”,言融“又和也”。《尔雅疏》“宋卫荆吴之间曰融骏者,长大也”,言融“又长也”。《诗·大雅》“昭明有融”,言融“又明也”。概而言之,融,具有融合、融汇、融会、融通、融达等意涵。在万物为媒的数智时代,自主知识体系建设视域下专业性学术期刊以媒介互动与互构的内在机理通过媒介互融的平台化方式实践并实现其共同体建构。媒介互融即媒介间的融合。所谓媒介融合,指的是不同媒介形态、类型之间通过相互借鉴、交流与融合进而形成全新媒介形态的过程。它囊括了技术、内容、平台以及组织结构等多个层面,具有强互动反馈的互动性、跨媒介叙事的协整性、多形式内容的多元性和泛技术迭代的创新性等特性。

这一建构的具体路径主要体现在如下方面:

第一,古今融通。一方面,需要坚持“双百”“二为”方针这一常识性进路。“双百”即“百花齐放,百家争鸣”,是党和国家关于发展文学艺术和科学技术的基本方针,其基本精神是艺术上不同的形式和风格可以自由发展,科学上不同的学派可以自由争论。“二为”即文学艺术要“为人民服务,为社会主义服务”。另一方面,需要坚持中华优秀传统文化的反者道之动,振叶寻根的研究方法。其一,老子所言“反者道之动,弱者道之用”,强调从反(“返”)处做起。这里的反,既有返回之意,也有相反之说。若取“返回”之意,那么就意味着“道”的运动是以返回自身为目标的;若取“相反”之意,则意味着“道”的运动就是往相反的方向发展的。这种辩证思维,同样是学术期刊共同体建设所必须具备的。其二,刘勰“振叶以寻根,观澜而索源”虽强调情采的重要性,但更多的是强调做学问要找到根本之所在,也就是刘勰所言的原道、征圣、宗经之意。从刘勰“原道”“征圣”之说到顾炎武“采铜于山”之言,都体现了严谨扎实、注重对第一手材料的挖掘和考辨的特点,也展现了古人言为心声、文如其人的人格品质。这一品质同样适合专业性学术期刊的平台化建设。

第二,中外融汇。世界一切优秀的文化都必须为人类共同所有。不同的文化之间是属于文化间性还是文化兼性,中西方有着截然不同的看法和理解。我们认为,文明是文化的统汇和交合,文明是文化的交融和互鉴。文化不仅需要传承、创新,更需要包容与融合。舍弃对立与矛盾的“间”而选择统会与和合的“兼”,就需要坚持古为今用、洋为中用。这同样是专业性学术期刊共同体的平台化所必须坚持的原则和进路之一。

第三,多元融会。其一,是宏观宏大主题与微观前沿选题的融会。专业性学术期刊的平台化对单一学术期刊具有引领性提升和显示度放大的聚合效应。将专业性学术期刊的平台化放到自主知识体系建设的视域下进行研讨,一方面任重道远,另一方面未来可期。如从新闻传播学学科来看,近年来就有胡正荣、张涛甫、张晓锋、周勇、周庆安等一批学者关于中国新闻传播学自主知识体系的新论、宏论与高论。总体来看包括从本土新闻传播实践到外来新闻理论移植、马克思主义引入再到本土化探索的历史进程等的研究。有些学者认为,目前中国新闻传播学自主知识体系仍存在学科设置不合理、学术体系原创性不足、话语体系建构自主性欠缺等现实困境。所以学术期刊从自主知识体系建构方面强化其平台化建设大有可为。其二,是价值观念与规则范式、问题导向与前瞻视野、本土特色与世界眼光的融会。“自主知识体系”中的“自主”,既意味着该知识体系为我所创、为我所用,也意味着安全、可控、可持续。所以就存在一个中国式的价值观念与规则范式,问题导向与前瞻视野,本土特色与世界眼光的取舍与融合问题。其三,是学脉、学理和学派的融会。需要坚持从价值逻辑、文化逻辑、国际逻辑的视角赓续学脉渊源,从认识论、功能论、方法论的层面探究学理体系,从主体性、原创性和时代性的维度创立学派。专业性学术期刊共同体的平台化,一方面可以赓续学脉,穷究学理和创立学派;另一方面,可以利用平台数据处理方法,如利用ChatGPT、Python、DataFocus等工具来挖掘、分析学脉、学理和学派。如果按照张晓锋教授的观点,新闻传播学界需要有“续学脉”的历史责任,“究学理”的理论自觉,“立学派”的主体担当。那么,平台化的专业性学术期刊共同体,也应该有这种责任、自觉和担当。

第四,多技融合。在媒介融合加持下,平台化的学术期刊共同体的建构既有一体化的基于上述互动与互构的多媒体形成的动态过程与结果,也有数字化、网络化技术的交融、渗透带来的平台、内容、方式的深度融合。其中包含文字处理技术、图片排版技术、数字编辑技术、数据可视化技术、虚拟现实技术、AI视频生成技术等多维技术的广泛融合应用。理论上而言,技术的发展没有止境,媒介融合的范围和程度亦没有止境。

概言之,在媒介融合的方法论上进行学术期刊共同体的平台化建构,既要在媒介中又要跳出媒介外。上述融通、融汇、融会与融合四个方面的媒介互融既是时间关系的互动和互构的必然结果,也是因果关系的媒介深度融合导致的共同体越来越进行平台化建设的必然归宿。说到底,无论技术如何演变,无论媒介如何融合,只有“人”才是真正的超级媒介。离开人的主体性,技术进步与媒介融合都是空谈。王世杰曾在《国立武汉大学社会科学季刊》的发刊词《创刊弁言》上讲到学术期刊作为学术公器、共同体和检验器等。学术期刊和学术期刊共同体在现实学术语境中必然是作为学术公器而存在的。发什么不发什么,不以单一期刊编辑、主编等个人意志为转移;刊发文章的社会效益和经济效益如何,需要接受社会、时代和实践的检验和洗礼。只有共同体内部全体、全员、全流程科学、持续、专业地进行不受外物所累的共同体建设,才有可能最终实现哲学社会科学学术体系的建设,也才可能真正地走向中国特色、中国气派、中国路径。

结语

大数据、云计算、人工智能等数字技术迭代时代,专业性学术期刊共同体处于一个静态的媒介展现的网络空间之境和动态的媒介流动时间之域。以单一学术期刊为元关键的专业性学术期刊共同体基于媒介互动的专业性学术期刊共同体的生产-消费实践、媒介互构的专业性学术期刊共同体的技术人文重构和媒介互融的专业性学术期刊共同体的创新-发展融合,是专业性学术期刊共同体平台化建构的内在机理和现实路径。平台化的专业性学术期刊共同体组成以技术媒介为工具效率的同心圆结构,在其内部又组成一个以人文价值为手段的差序格局。在共同体内部,各自完成学术生产、学术传播、学术涵育、学术评价与学术引领的学术实践;在共同体外部,则又实践着数字赋能、伦理规制、范式阐释和技术增值的学术贡献。人作为媒介将现实世界、其他虚拟空间中的主体特征与元件也纳入阈限空间中进行隐私计算决策过程,最终更新融入新时空。通过价值引导、逻辑架构、方法创新、规则制定和体系建构,真正实现人与人、人与平台、人与共同体的深度互动、互构、互嵌和互融,破除算法偏见与算法壁垒,将能完美实践乃至真正实现中国自主知识体系视域下平台化的专业性学术期刊共同体建构。