摘要:短视频以简洁性、直观性和即时性等特点吸引了大量观众,作为一种新兴的媒体形式具有重要的研究价值和实践意义。通过研究小红书新“数字难民”短视频的表演性劳动,可将短视频作为一种新颖、创意、生动的艺术表达样式,以文艺理论的角度加以探讨。解读数字难民日常生活短视频表达的深层逻辑与运作机制,具有现实性和启示价值。研究发现,作为生活展演的“数字难民”短视频的表演性劳动,在主题、内容、表达和收益的真实性上具有一定共通性。作为一种艺术样式的短视频,它们又有着素处以默、妙机其微,超凡入圣、返璞归真的艺术之美。互联网作为人类文明交往、交互的流通性互惠桥梁,是不可阻挡的历史趋势。“数字难民”的表演性劳动,作为打破信息茧房后的一种文明觉醒,有赖于并有利于全球化视野下新技术媒介共铸的关怀与共情效果中的人文精神与人性温暖。

关键词:数字难民;表演性劳动;短视频;至诚之美

数字时代的快速数字化趋势加剧了“万物皆媒”的可能性与现实性。在马克斯·韦伯(Max Weber)所谓工具理性(instrumental rationality)和价值理性(value rationality)的概念中,前者指在确定目标后,通过计算成本和收益来找到最优化手段的过程。它关注的是达成目的之手段是否最优,而并不关心目的本身。在当今社会,工具理性因其是一种强调效率、计算和逻辑的存在而越来越被人们所重视。尼葛洛庞帝( Nicholas Negroponte)认为,“计算不再只和计算机有关,它决定我们的生存”。这一时代,很多人尤其是年轻人成为数字化时代享受数字红利的受惠者,而老年群体因无法很好地使用数字设备,而成为所谓的“数字难民”。因而在很多文献中,“数字难民”多指称与“数字原住民”(数字土著)和“数字移民”相对应而存在的老龄群体。

事实上,受困于数字技术的并不单单是老年人,还有其他很多不同年龄阶段的人受平台、地域、资本、文化、种族等单一或多重因素影响,成为新的“数字难民”,比如本次受TikTok在美国被禁影响而涌入小红书的TikTok用户。2017年5月正式上线的TikTok是字节跳动旗下短视频社交平台,其愿景是“激发创造,带来愉悦”(Inspire Creativity and Bring Joy)。2022年,TikTok以6.72亿次的全球第一下载量,成为年度最受全球欢迎的应用程序。截至2024年3月,TikTok的美国用户达到1.7亿人。出现TikTok究竟是否应当被禁这一争论,最根本的原因就是这一平台的母公司是中国企业,运营和使用则在北美,而并非政府宣称的所谓的“国家安全”原因。“国家安全”只是一个很好的进行管控甚至禁用的借口和理由。如果我们承认并成全这一借口和理由,那么我们也应该积极直面摆在面前的另外两个问题:第一,即便出于国家安全,和现实生活中的难民问题一样,“难民”的生存权利问题是否应该优先受到关注并得以解决?第二,大多数TikTok用户反映日常生活的短视频表达,究竟是否危害所谓的“国家安全”,或者说危害了哪些国家安全?事实上,现实中的难民比如叙利亚难民涌入欧洲时,他们的生存问题和基本生活保障问题都受到当地政府或民间公益机构关注并加以保障,这些关涉国家安全的问题在很大程度上带有强行添加的成分,因而也就不值一驳。

与现实生活中的难民依靠政府机构和国际公益组织解决衣、食、住、行等生活必需品的基本问题这一处理机制最大的不同之处是,“数字难民”在解决“难民”身份的过程中带有明显的数字化表征。这一表征的突出表现是:数字技术尤其是智能化的数字媒介技术的广泛支持能够进一步拓宽数字难民的生活场域及其生活边界,互联网和头部平台的放大效应更是让这一场域和边界得以迅速拓展。海量、即时、互联、互通的数据连接,让不同地域的人们可以实时了解、关注甚至影响或者照亮彼此的生活现实。

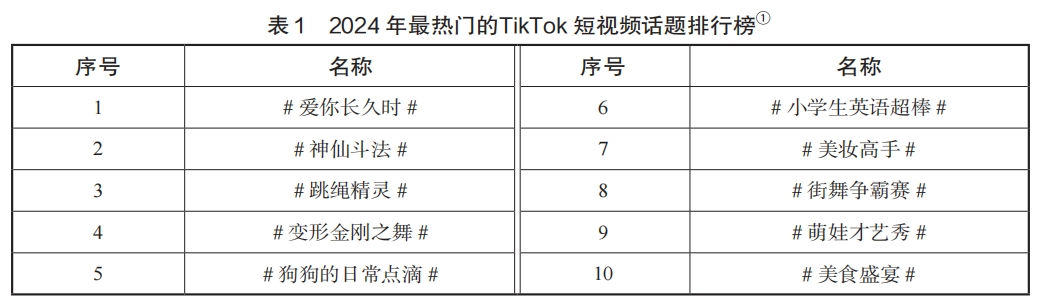

TikTok作为全球极具人气的短视频平台,拥趸众多。一般而言,在数字时代,内容、表达和流量是网民关注的三大要素。从TikTok展现的短视频内容来看,绝大多数为生活类短视频,如2024年最为热门的TikTok短视频话题排行情况(见表1)。

分析上述话题内容,可以看出最受欢迎的短视频无一例外是老百姓的生活日常。只是在这些日常生活之中,加持了数字技术、互联网技术、自媒体平台等现代自媒体、智媒体等科技手段和工具。以展现内容的文本关键词分析,可以看出这些日常生活类短视频具有一些相近之处——天赋、才华、努力、激情、活力、格调等是这些短视频表达内容的重要关键词。

尽管绝大多数TikTok短视频是普通民众的生活日常,但是依据美国法律,如果一个App月度活跃用户数达到100万,就会触发《保护美国人免受外国对手控制应用程序侵害法案》(Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications, PAFACA)的监管。触发该类监管而引发的TikTok被禁风波同时成为一种红利,也为小红书带来泼天流量——自2025年1月13日起,大量被称为“TikTok难民”的美国用户开始涌入小红书(相关数据显示,这一所谓“大量”实际约为70万新增用户),使其下载量一度升至北美区苹果应用商店免费榜第一位。数据显示,仅在小红书的“tiktok refugee”(TikTok难民)话题下,笔记数量已从1月13日下午的2000多条激增至超过6万条,总浏览量突破4012万,引发超120万的讨论量,最多时笔记数量甚至一度达到8万条。小红书平台的生活类短视频,长时间以来形成了它自身独有的真实性、利他性和多元性特质。面对TikTok难民的大量涌入,小红书是否会因为这些“数字难民”的到来而面临新的内容审核机制、美国监管和用户数据安全挑战,目前还不得而知。但是,在数字化技术的价值最大化、生活便捷化、治理赋能化的加持之下,无论是TikTok还是小红书,其“数字难民”短视频的生活展演均呈现出新的网红经济取向——表演性劳动。

为什么“数字难民”的生活日常展演类短视频带有表演性劳动的取向?这是因为要将素人的庸常转变为网红的日常,其过程中包含着一套“生活展演—名声制造—粉丝打赏—流量变现”的流量密码运作机制和表达逻辑。但就网红经济的基础——“名声制造”(fame building)而言,主要依赖于网红的粉丝运作劳动实现。这是一种特殊的表演性劳动:“主播与受众/粉丝,也即服务者和被服务作者之间的关系,既不同于舞台上的表演者和观众,也不同于线下情感劳动的服务者与被服务者。他们之间建构了一种新型的关系,在这种关系之中,不但前后台的关系消弭了,服务者与被服务者之间的心知肚明的‘协议’关系也消弭了。”聚焦职业网红的粉丝运作行为,可以将网红旨在吸引、维护、转化粉丝的行为定义为一种“表演性劳动”,具有表演真实性、表演平凡性和表演亲密性三个显著特征。在这里,尽管该类短视频绝大多数是生活日常的展演,但是这一展演或者说表演的三大特征中,“真实性”处于显性的首要地位。究其原因,虚假性等有违伦理和法规的内容极易导致视频博主“人设”坍塌,从而导致粉丝流失或直接“炸号”,并进而直接或间接地影响博主的社会形象和经济收益。

这种短视频的表演性劳动不同于以往人们日常生活中常见的“生活—学习—工作”的人类社会固有生存模式,而是一种通过平台—技术加持下的表演性的“人—机”“人—技”互动,来贩卖自我以赚取流量密码的新型的生活和艺术表达。一般来说,它具有以下四个特征。

第一,“数字难民”的表演性劳动具有近乎执着的日常生活真实性。撇开平凡性和亲密性不论,单就真实性而言,涌入小红书的海外“数字难民”发表的短视频较之中国博主的短视频,更具有一种近乎完美的对日常生活的执着。比如,在美食类短视频的展示中,中国博主采用多达七八个机位的全景式展现、多视角的小角度特写,以及远近拉摇、快慢动作切换,将厨师的刀工展示得淋漓尽致;而日本博主则用一个固定机位展示手工制作荞麦面的全过程,意大利咖啡师用素朴的镜头记录开店的日常,美国大叔在自家后院记录其烤全牛的过程……相比之下,一类是刻意的营造和追求,包括拍摄的氛围、手法、内容等,不乏造作;另一类是纯粹的初心和真实,追求的是日常生活该怎样就怎样的庸常性,契合自然。

第二,“数字难民”的直播式短视频的造富神话翻转了现实生活中精英与平民的权力—权利关系,甚至倒转了传统演艺界名人和粉丝间的权力—权利关系,流量变现成为最真实的可能和现实。以往李子柒、李佳琦之类的奋斗往事,既存在于网络世界,更是现实世界的生动个例,其中既有平凡的普通人的辗转求生,也有平民—精英的权利关系的倒转,展示了贫民跃升的一种全新的可能、机制与通路。

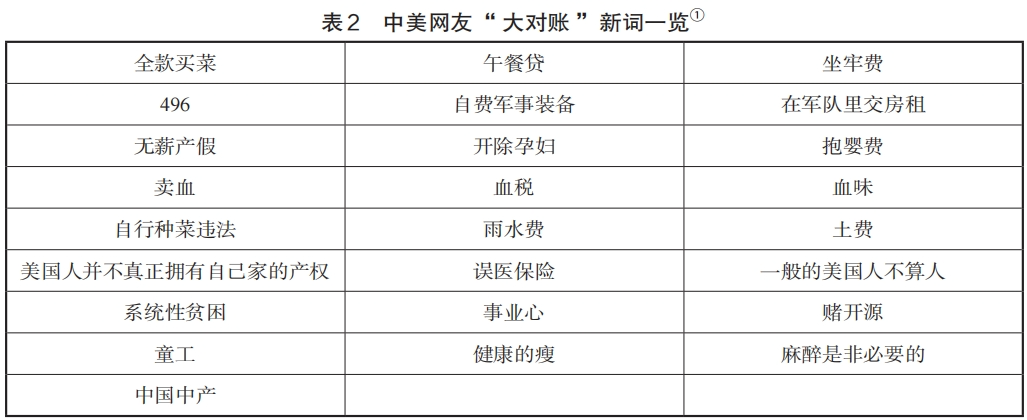

第三,“数字难民”短视频造就的一系列反映日常艰辛生活的新词,是不同国家现实生活的最为真实的写照,所谓的“政治正确”或“政治意识形态”在自媒体的直白又真实的显影灯下荡然无存。如本次中美网友在互动交流中“大对账”所产生的新词,彻底扯下了生活在最底层的老百姓作为超级大国之美国公民的遮羞布(见表2)。

这些由网友“对账”而产生的新词,来源于小红书App没有滤镜——尤其是政治滤镜——的真实生活。没有政治滤镜的中国老百姓的真实生活让这些“数字难民”的世界观瞬间崩塌,比如就医问题,且不谈中美网友预约住院的便利和快捷差别,仅医疗费用一项就相差巨大。中国有网民表示平常缴纳几百元的医保费用,就可以让摔断胳膊的人在住院治疗数周后只需花费一两万元(折算3000美元左右),与之对比的是,一位美国网友的母亲住院一天就花费19万美元。两相对照,确实会让美国网友产生难以接受的现实反差和心理落差。这样的事实,一方面反映出作为唯一超级大国的美国在日常生活诸如医疗、教育等方面确实存在种种问题,另一方面也反映出与精英生活相对应的贫民生活的艰辛、无奈的真实场景。

第四,数字利维坦对“数字难民”绝对真实性的无情控制难以避免。数字化时代,作为新兴、新型资产的数据权力与资源效应进一步放大。谁掌握了绝对数据,谁就拥有绝对权力。一方面,现实生活中日新月异的新兴数字技术带来的数字鸿沟难以避免;另一方面,数量庞大的数据弱势群体无法避免地受到掌握数据资源的资本和平台的不断盘剥而逐渐被边缘化,进而变为新型的“数字难民”。

笔者在小红书平台随机抓取了45条“数字难民”的短视频,逐一进行观看和研究后发现,该类“数字难民”短视频在主题、内容、话语等方面具有一定的“真实性”的共通性。

第一,主题的真实性。该类短视频均围绕TikTok难民的生活困境,展示与他们各自日常生活相关的自身技能,借以表达某种悲惨情绪或悲悯情感。“数字难民”短视频的表达主题,从医疗到养老,从收入到教育,从食品到住房,从工资到支出……无所不包,无所不在。它们表达了一个真实的共通性:美国网友走出了楚门的世界,中国网友则实现了彻底的祛魅。

第二,内容的真实性。尽管很多短视频发布的初衷是为了吸引观众评论、点赞、转发和分享,以增强粉丝黏性,留言、评论、弹幕等是为了增加与粉丝的互动而有意设计的,其制作、发布等各环节均经过一定程度的包装,存在很大的表演成分。但是从内容表达上来说,它们无一例外地都是展示博主最为日常的生活状态——某些做饭的场景、某种工作的环境、某些交通的情景、某种运动的技巧、某些与动物的亲密互动关系等。尽管网友间的物理距离相距万里,但完全不存在现实生活的区隔和疏离。

第三,表达的真实性。该类“数字难民”的短视频多通过视觉和听觉元素的综合或多维运用来达成表演手法的多样和表达效果的增强,从而提升观众的沉浸感和共情效果。他们会根据表现主题和表达内容的不同而在视频拍摄手法、剪辑技巧、音乐选择等方面穿插各种元素,借以凸显其短视频表达的自然、真实与流畅。下文在探讨其艺术真实性时将再详细论述之。

第四,收益的真实性。数字难民通过表演性劳动获得短视频平台给予的经济收益,包括广告分成、打赏、带货等。除去一些爆款视频,从整体上来说,“数字难民”的劳动强度与观众的关注度、博主的声名收益和经济收益并不一定直接呈现正比例关系。如果评估他们制作和发布视频的频率、时长和精力投入,可以看出实际存在较大的劳动强度与较小的声名积累和较少的经济收益关系。如笔者通过对某三项优质体育领域创作者的视频号连续20天的田野式观察后发现,三者的粉丝数虽然分别达到247.7万、7.2万、41.4万,但是他们的更新速率、播放量和点赞量的数据并不骄人,分别为4天更新一次,平均播放13次,获赞0次;3天更新一次,平均播放3605次,获赞58次;每天更新2次,平均播放5050次,获赞45次。从数据可知,博主们虽然依靠短视频的流量获得了一定的社会认同,但是经济收益并不可观。

三、至诚之美:数字难民短视频的艺术真实性

以简洁性、直观性和即时性等特点吸引大量观众的短视频作为一种新兴的媒体形式广泛存在于当今社会,这已是不刊之论。但短视频是否为一种文学样式或者是否为艺术表达,学术界还存在一些不同看法。

对于短视频可否承载文学价值,人们有不同的理解。一方面,短视频自身的特性与传统文学的深度和复杂性相悖。文学通常被认为是通过文字表达深刻的思想、情感和美学价值的艺术形式,它强调语言的精炼、结构的严谨以及意义的丰富。而短视频则往往依赖于直接的视觉冲击和快速的信息传递,其内容更加侧重于娱乐性和即时性,而非切入现实生活之后的深度思考和艺术探索。另一方面,短视频已成为文学传播的新路径。比如短视频可以通过创意的剪辑、生动的图像和声音效果等,以新颖的方式呈现文学作品,从而吸引年轻一代的兴趣。笔者认为,短视频作为一种新颖的文化现象,具有艺术再加工的特质,将其归于一种新型艺术样式是可能的、合适的,也是科学的。以文艺理论的关键词之一“至诚之美”来分析数字难民短视频的艺术真实性问题,或许是打开其信息密码的有效方式之一。

“诚”是中国古代一个重要的伦理、哲学和审美范畴,它是天道与人道沟通的纽带,是天人合一的本然状态和心灵交融的最高境界。中国古典美学以诚为美的实质就是以至诚为美,就是追求自由之源、自然之真、本然之善和中和之美。中国传统美学尤其讲究真实性的“诚”,比如《周易》提出 “修辞立其诚”的主张:“君子终日乾乾,夕惕若,厉无咎。”何谓也?“子曰:‘君子进德修业。忠信,所以进德也;修辞立其诚,所以居业也。’”(《周易·乾·文言》)庄子讲究“法贵天真”,其“真”即“精诚之至”。他认为:“真者,精诚之至也。不精不诚,不能动人……礼者,世俗之所为也;真者,所以受于天也,自然不可易也。故圣人法天贵真,不拘于俗。愚者反此。不能法天而恤于人,不知贵真,禄禄而受变于俗,故不足。”(《庄子·渔父》)历代文艺理论家,如南朝刘勰,强调风骨,强调神思,都与“诚”密切相关;钟嵘强调自然,也就是真实性的诚;唐宋一代,李翱、朱熹等以性自命出 的尽性或复性为“诚”;明清之际的王夫之、王世贞、姚鼐、李贽等,都强调性灵、童心,真人真心,也都与至诚密切相关。

通过对“数字难民”短视频的表演性劳动进行个案分析、内容分析和文本分析,可以看出其艺术表达的至诚之美,即素处以默、妙机其微,超凡入圣、返璞归真。

第一,素处以默、妙机其微的短视频艺术精微真实性表达。

唐代司空图《诗品》所言的“素处以默,妙机其微”,其本意是说只有当心境极为淡泊、虚静的时候,才能对大自然最神奇最微妙的动人之美有一种会心的感受。如果我们说“数字难民”的短视频是通过表演性劳动以获取网友的点赞、转发甚至打赏等进而获取流量、声名、金钱等,是否就不存在中国传统文艺美学所谓“诚”的特质呢?其实不然。一方面,这类短视频具有从细处入手、从小处着墨的特点,符合“妙机其微”的艺术真实性。比如从TikTok难民的现实处境来看,他们极其讨厌数字霸权,尤其厌恶如扎克伯格和马斯克等代表人物。但是当他们涌入小红书后却发现,这二位数字“大佬”的母亲均在小红书上有账号,于是他们中的很多人通过对小红书上扎克伯格和马斯克母亲的账号进行谩骂留言来表达一种极度不满。可见,逃离数字信息数据控制背后的强权政治,就是他们真诚的初心。

另一方面,这些短视频在制作过程中处于一种“素处以默”的艺术加工特效状态,具有技术表达的强推荐功效。笔者对观看过的“数字难民”短视频进行深入分析后发现,这些短视频在制作中,对基础特效、文字特效、表情特效、人像特效、场景特效、音乐特效、平台进行了或单一、或综合的运用,取得了很好的艺术表达效果。如通过基础特效中的滤镜、转场、速度调整、倒放等,制造出或奇幻或搞笑的播放效果;通过文字特效的动态字幕、标题特效、弹幕效果、文字遮罩等强化视频内容,形成创意视觉效果;通过表情特效中的动态贴纸、表情包、AR贴纸等,实现增强现实技术;通过人像特效中的美颜与美体、换脸、虚拟形象、背景虚化等,实现美化人物的效果;通过场景特效中的绿幕抠像、分屏、镜像、时间特效等,达成理想的场景状态;通过创意特效中的粒子特效、光效、3D效果、故障艺术等,达成梦幻感、高质感、立体感、科技感或复古感;通过音乐特效中的音效同步、音乐卡点、变声特效等,实现音效增强、节奏感;通过平台内置特效中的分身术、滤镜术和模板等,达成凸显个性的多元表达。此外,还有运动跟踪、蒙版特效、AI生成特效等高级特效。种类繁多的短视频特效,可在一定程度上提升视频的吸引力和表现力,增强短视频的创意性和感染力,凸显艺术表现力和亲和力,也在一定程度上形成其艺术张力。

第二,超凡入圣、返璞归真的平凡生活真实性的艺术至诚性表达。

现实生活中的“数字难民”,并无更高的或如政治精英般高高在上,或如经济精英般财务自由的生活目标和追求。既然是作为“难民”而存在,那么,“活着”,既是一种希望,也是一种奢望。反之亦然。当TikTok面临封禁,他们赖以生存的最后一片数字净土也被剥夺的时候,这个群体唯一的目标就是另寻一片得以容身的新的净土,借以寻求一种平等、平衡乃至平和的生活方式和精神境界。其短视频表达的正是他们的这种追求——超凡入圣、返璞归真的生活真实性的艺术至诚。

在资本似乎无所不在甚至无所不能的物欲横流的时代,一方面,人文精神和人文关怀等精神内核和精神实质似乎远离了当下的数字社会;另一方面,“数字难民”短视频的表演性劳动并不一定能带来巨大的声名积累和经济效益。漫漫历史长河中,商鞅立木、曾子杀猪等诚信之举之所以始终为人所称道,就在于我们所追求的“至诚之美”较为稀缺。“数字难民”短视频的表演性劳动呈现出一种近乎至诚的艺术表达,既是他们抵抗数字霸权的精神寄托和艺术追求,也是他们信息认知觉醒而双向奔赴的自觉的认知变革。

四、结论与启示

小红书“数字难民”短视频的表演性劳动获得的超乎寻常的社会认同感和自我价值实现,凸显出两方面的真实性。一是生活展演的真实性,尤其是在媒体控制下政治精英的虚假宣传被中美网友互动交流“大对账”彻底撕裂,短视频的生活表演或生活展演,实现了主题、内容、表达和收益的真实性。二是艺术表达的真实性,一系列的艺术表达效果的增强模式达成了短视频艺术表达的至诚之美。

结合上述关于“数字难民”短视频的表演性劳动的研究,可以得出如下现实启示:

第一,TikTok成熟的算法推荐逻辑对文化出海具有重要价值。新的推荐算法逻辑打破了传统的信息壁垒,以往由西方主导的数据霸权和媒介霸权将进入一个新的平衡时代。

第二,算法革命不仅能够引发网民打破信息茧房,实现信息认知的觉醒,而且可以通过网民最朴实、最真实的生活日常来实现不同国家、不同地域的人们的双向奔赴,从而实现相互认同。

第三,AI视域下算法自我优化的全球化进一步达成。经历硬件安全、软件安全之后的算法安全和数据安全,决定了数据智能时代用户才是上帝。

第四,关怀与共情效果之中的人文精神与人性温暖是这个物欲横流的世界里最为宝贵的精神财富。互联网作为人类文明交往、交互的流通性互惠桥梁是不可阻挡的历史趋势。

第五,数字网民的全球化会推动数字经济出现一系列新走向,数字鸿沟、经济不平等和文化消费主义在互联网数字时代将长时间存在,一定程度上的平台数字剥削难以消弭,“数字难民”的劳动利益分配不公平问题在短时间内将难以解决。

第六,TikTok被封禁的前车之鉴敦促国内如小红书等平台App,须加快出台一系列符合国家政策法规的创意监管制度、符合国家安全的创新推广手段和符合国际推广的文化出海策略。